Neuerscheinungen

Neu erschienen in der Reihe "Wege der Aufklärung"

Elisabeth Décultot, Daniel Weidner (Hg.):

Nützt es dem Volk, betrogen zu werden? Eine Debatte zur Politik der Aufklärung,

Basel: Schwabe 2026 (Wege der Aufklärung, Band 3)

«Nützt es dem Volk, betrogen zu werden?» – Schon die Zeitgenossen sahen diese 1780 von der Berliner Akademie veröffentlichte Preisfrage als epochemachend und schockierend. Der vorliegende Band fragt, ob der Wettbewerb als Höhepunkt, Wendepunkt oder Tiefpunkt der Aufklärung verstanden werden kann. Ausgelöst wurde damals eine lebhafte Diskussion, in der die politischen Implikationen der Aufklärung verhandelt wurden. Ob die Aufklärung und die Regierungen wirklich gemeinsame Interessen verfolgten? Ob erstere durch Täuschung geschützt werden müsse? Ob letztere durch Täuschung kompromittiert werden?

Es zeigt sich die zunehmende Skepsis gegenüber der Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts, und es treten die Ambivalenzen und Spannungen zutage, die sie prägen: die prekäre Position der deutschen Aufklärung, die den Kampf gegen Vorurteile mit der Unterordnung unter die staatliche Obrigkeit verband, das zweideutige Verhältnis der Aufklärung überhaupt zum «Volk», ihr Glaube an die Macht der Wahrheit und ihr Zweifel daran. Die Diskussion ist auch heute aktuell angesichts einer Krise der Öffentlichkeit und eines sich verschärfenden Streites um den politischen Wert der Wissenschaft, in dem oft explizit Bezug auf die Aufklärung genommen wird.

Der Band beruht auf der im März 2023 am IZEA durchgeführten, gleichnamigen Tagung.

Mit Beiträgen von Elisabeth Décultot und Daniel Weidner, Hans Adler, Martin Urmann, Richie Robertson, Bertrand Binoche, Rainer Godel, Daniel Dumouchel, Sebastian Engelmann, Jean-Alexandre Perras, Tim Friedrich Meier, Andrea Kern, Celine Spector, Harald Bluhm, Daniel Fulda, Axel Rüdiger und Elias Buchetmann.

Gelangen Sie hier zur Verlagsinformation.

Neuerscheinung in den Halleschen Beiträgen zur europäischen Aufklärung:

Andreas Pečar und Gerd Schwerhoff (Hg.):

Jenseits der Kritik? Praktiken von Schmähung und Herabsetzung im Zeitalter der Aufklärung

Berlin / Boston: De Gruyter 2025 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 75)

Die Aufklärung als "Zeitalter der Philosophie" wird bis heute als Ära sachbezogener Kritik und vernünftiger Debatte verstanden, angesiedelt jenseits der niederen Sphären persönlicher Angriffe und Schmähungen. Diese Trennung von Kritik und Schmähung entspricht dem Selbstverständnis der Aufklärer: In Schmähschriften werde der gute Name eines ehrlichen Mannes angetastet, so der Leipziger Gelehrte Gottsched 1758, während in Streitschriften schlicht um Wahrheiten und gelehrte Meinungen gerungen werde: "Man kann in Meynungen uneins, und doch der Gegner Freund seyn. Nur ungezogene grobe Leute greifen die Personen ihrer Gegner an."

Die historische Forschung ist diesem Selbstbild der Aufklärer bis vor kurzem gefolgt. Schmähungen und persönliche Herabsetzungen wurden als Entgleisungen oder Randphänomene abgetan. Angeregt durch neue Konzepte, die grundlegend nach Formen, Funktionen und Wirkungen „invektiver" Kommunikation fragen, nehmen die Beiträge dieses Bandes Schmähungen und persönliche Herabsetzungen in der Epoche der Aufklärung systematisch in den Blick. Dabei zeigt sich, dass sich gerade mit der Schärfung des Gegensatzes zwischen sachlicher Kritik und persönlicher Schmähung ein reichhaltiger Fundus herabsetzender Kommunikation eröffnete, der von den Aufklärern in vielfältiger Weise genutzt wurde.

Mit Beiträgen von Vera Faßhauer, Philip Hoffmann-Rehnitz, Marian Füssel, Friederike Frenzel, Andreas Pečar, Simon Dagenais, Paul Beckus, Lea Hagedorn, Andreas Erb, Damien Tricoire und Christoph Streb.

Neu erschienen in der Reihe "Kleine Schriften des IZEA"

Elisabeth Décultot und Frank Grunert (Hg.):

Rassismus in der Aufklärung. Fünf Erkundungen

Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2025

IZEA – Kleine Schriften 16/2025

ISBN 978-3-96311-954-5

Lange Zeit galten Rassismus und Aufklärung – auch in historischer Hinsicht – als diametral entgegengesetzte Begriffe. Mehr noch: Aufklärung schloss nicht nur Rassismus aus, sondern wurde und wird als das entscheidende Mittel angesehen, gegen Rassismus – d. h. die Abwertung und Unterordnung von Menschen aufgrund abweichender äußerer Merkmale, etwa Hautfarbe – vorzugehen. Neuere Forschungen zeigen indes, dass bedeutenden Aufklärern rassistische Denkmuster durchaus geläufig waren. Der dem Thema „Rassismus in der Aufklärung“ gewidmete Band der „Kleinen Schriften des IZEA“ legt Erkundungen aus unterschiedlichen Disziplinen vor und versteht sich als eine weitere Anregung zu einer notwendigen Diskussion.

Mit einer Einleitung von Elisabeth Décultot und Frank Grunert sowie Beiträgen von Hans-Jürgen Lüsebrink, Matthias Kaufmann, Christian Müller, Dieter Hüning und Devin J. Vartija

Neu erschienen in der Reihe "Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung"

Bd. 74

Gergely Fórizs / Piroska Balogh / Katalin Bartha-Kovács / Botond Csuka (Hrsg.):

Ästhetische Komunikation in Europa 1700-1850. Aesthetic communication in Europe 1700-1850. Berlin/Boston: De Gruyter 2025 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 74).

Die vor-autonome und noch nicht auf das Feld der Künste beschränkte Ästhetik des ›langen 18. Jahrhunderts‹ strebte eine interdisziplinäre und internationale Kommunikationspraxis an, die eine universelle Verständigung unter den Menschen ermöglichen sollte.

Der Band versammelt Beiträge zu der europäischen Geschichte dieser anthropologisch ausgerichteten ästhetischen Kommunikation. Die Aufsätze der ersten Sektion beschäftigen sich mit der zeitgenössichen Theorie der ästhetischen Wissensvermittlung: Es wird die fachübergreifende (Proto-) Ästhetik Shaftesburys und Addisons, die Sprachtheorie von Coleridge bzw. die schwierige Einbürgerüng der Disziplin ›Ästhetik‹ in Frankreich thematisiert. Im zweiten Teil beschäftigen sich zwei Aufsätze mit der Kommunikation durch Bilder, anhand der Analyse von Gemälden Jean-Siméon Chardins und Caspar David Friedrichs. Die Bedeutung des Bild- und Erzählstoffes ›Herkules am Scheideweg‹ für Wielands ästhetische Kommunikation wird hier ebenfalls behandelt. Die dritte Sektion enthält Untersuchungen zu zwei wichtigen Gattungen der ästhetischen Kommunikation. Es werden zunächst unterschiedliche Varianten des Genres Traumerzählung bei Johann Gottlob Krüger und Mihály Vörösmarty beleuchtet. Der Band schließt mit der Analyse von József Eötvös’ Künstlerroman Der Karthäuser.

Die Fallstudien tragen zu dem besseren Verständnis einer Ästhetik bei, die die Bildung der Menschen durch intersubjektive Kommunikation vorantreiben wollte.

Neuerscheinung: Bd. 8 der Edition Johann Georg Sulzer. Gesammelte Schriften.

Johann Georg Sulzer: Reisebeschreibungen und Berichte, hg. von Françoise Knopper, Basel, Schwabe Verlag 2024, (Gesammelte Schriften. Kommentierte Ausgabe, hg. von Elisabeth Décultot, mitbegründet von Hanzs Adler, 10 Bde., Band 8).

Kurz vor Jahresende ist in der im Schwabe Verlag erscheinenden Reihe "Johann Georg Sulzer. Gesammelte Schriften" der von Françoise Knopper herausgegebene 8. Band "Reisebeschreibungen und Berichte" herausgekommen.

Wir freuen uns über die raschen Fortschritte der Edition!

Zum Band

Johann Georg Sulzer verband sein Leben lang naturwissenschaftliche Beobachtungen mit ästhetischen Theorien. Die hier edierten und kommentierten Berichte enthalten Datenerhebungen, die Sulzer im Freien vorgenommen hat, zunächst als junger Vikar in den 1740er Jahren, dann kurz vor seinem Tod – diesmal als anerkannter Berliner Gelehrter – auf seiner Tour durch die Schweiz, Frankreich und Norditalien 1775–1776. In all diesen Berichten zeigen sich sowohl der Naturwissenschaftler, der Instrumente anwendet und einen «technisierten» Blick auf die Welt wirft, als auch der Kunsttheoretiker, der sich einen ästhetischen Zugang zur Natur verschafft, und der Philanthrop, der sich für Agronomie interessiert. Seine scharfsinnigen Beobachtungen, seine Schilderung und frühe Aufwertung der Côte d’Azur, die Suche nach Kausalzusammenhängen, und seine universalistischen Erklärungsansprüche faszinieren noch heute. Es ergeben sich interessante Einblicke in die Arbeitsweise eines Aufklärers.

Die Herausgeberin

Françoise Knopper, Germanistin, ist emeritierte Professorin an der Université Toulouse Jean Jaurès (Frankreich). Sie ist Autorin von zahlreichen Publikationen zur Reiseliteratur des 18. Jahrhunderts.

Zum Band und zur gesamten Reihe auf der Website des Verlags.

Zum Werbeflyer

Neuerscheinung im Herbst 2024: Tagungsband "Bilder der Aufklärung"

Aufklärungs-Trilogie komplett!

Dinge, Sprache und Bilder – in allen diesen drei Medien erschafft der Mensch Kultur und macht damit die Welt für sich greifbar, sei es im handgreiflichen Sinne oder im übertragenen Sinn des Verstehens. Dinge, Sprache und Bilder ermöglichen ihm, bestimmte Vorstellungen von der Welt – wie sie ist und wie sie (nicht) sein soll – zu entwickeln und darüber in gesellschaftliche Aushandlungen zu treten. Dinge, Sprache und Bilder sind die wichtigsten Trägerformen der Kultur und bilden als solche die zentralen Untersuchungsgegenstände aller Kulturwissenschaften einschließlich der Literaturwissenschaft.

Für eine so wirkmächtige Reformbewegung wie die Aufklärung, die der modernen Welt ihren Stempel aufgedrückt hat, gilt erst recht, dass sie nur in ihren dinglichen, sprachlichen und bildlichen Repräsentationen sowie im praktischen Umgang damit produktiv werden konnte. An der Universität Halle, genauer am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung (IZEA), hat die Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts (DGEJ) daher eine den Dingen, der Sprache und den Bildern der Aufklärung gewidmete Tagungsreihe veranstaltet: im Jahr 2010 unter dem Titel Die Sachen der Aufklärung – ‚Sachen‘, weil es hier um den Doppelsinn von Sachen als ‚Dingen‘ wie als ‚Anliegen‘ oder ‚Streitfällen‘ ging –, 2015 zur Erzählenden und erzählten Aufklärung sowie 2020 über Die Bilder der Aufklärung, jeweils unterstützt durch Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In dieser Abfolge, die nicht vorweg geplant war, sondern sich nach und nach ergab, haben die drei Tagungen unterschiedliche Sinne sowie entsprechende Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten abgeschritten: zunächst die damals in der Forschung neu interessierenden Dinge und deren taktile Qualitäten, sodann die sprachlichen Argumentations-, Interpretations- und Sinngebungsmöglichkeiten der Erzählung, die gehört oder gelesen werden soll, und schließlich die Bilder, die Anschauung ermöglichen.

Für unsere Vorstellung von der Aufklärung haben die Ergebnisse der drei Tagungen weitreichende Konsequenzen, denn sie weisen die sinnliche Konkretion dieser immer noch zu oft mit abstraktem Denken assoziierten Reformbewegung auf. In unserer Gegenwart scheint dies desto dringender nötig, je polarisierter der gesellschaftliche Streit um die Aufklärung geführt wird. Während ihre Anhänger die Aufklärung ebenso auf Schlagworte zu reduzieren neigen wie ihre Kritiker, stellt sie sich im Blick auf ihre Sachen, Erzählungen und Bilder als eine höchst komplexe und reichhaltige kulturelle Praxis dar.

Der dritte Band ist im Herbst 2024 im Druck erschienen, dem Thema entsprechend mit zahlreichen Abbildungen: https://brill.com/edcollbook/title/63000?language=de. Nach den Bänden 1 (https://meiner.de/die-sachen-der-aufklarung-10513.html) und 2 (https://meiner.de/die-erzahlung-der-aufklarung-13992.html) liegt die ‚Aufklärungs-Trilogie‘ nun also komplett vor. Herausgeber sind Daniel Fulda (Bd. 1–3) und Frauke Berndt (Bd. 1 und 2) sowie Elisabeth Décultot (Bd. 3).

Neu erschienen in der Reihe "Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung"

Aufklärungsuniversitäten im Alten Reich?

Bd. 73

Andreas Pečar / Marian Füssel (Hrsg.): Aufklärungsuniversitäten im Alten Reich? Halle, Göttingen und der Wandel der deutschen Universität im 18. Jahrhundert. Berlin/Boston: de Gruyter 2024 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 73).

Die 1694 und 1737 inaugurierten Universitäten in Halle und Göttingen gelten in der Forschung als Aufklärungsuniversitäten. Damit geht zum einen die Vorstellung einher, dass sich diese Universitäten in ihrer Struktur, ihrer Lehre und ihrer wissenschaftlichen Ausstrahlung deutlich von den übrigen Universitäten des Alten Reiches unterschieden hätten. Zum anderen werden beide Universitäten gerne aufeinander bezogen, gilt Göttingen als ideeller Nachfolger Halles, auch in der Funktion als Leuchtturm eines aufgeklärten Gelehrtenideals. Im Sammelband werden diese Annahmen auf den Prüfstand gestellt und kritisch erörtert. Dabei geht es erstens um die Frage, inwiefern sich an den Aufklärungsuniversitäten institutionelle Neuerungen ausmachen lassen, die es erlauben, sie als „Reformuniversitäten" zu benennen. Zweitens geht es um das inhaltliche Profil dieser Universitäten in Forschung und Lehre und um die Frage, ob hier neue Formen der Wissensgenerierung zu beobachten sind. Drittens geht es um die Medien, mit denen das Bild von den Aufklärungsuniversitäten zeitgenössisch propagiert und verbreitet worden ist. Und viertens geht es um das Verhältnis der Universitäten Halle und Göttingen zu einander – sei es bei der Frage, inwiefern Göttingen nach dem Vorbild Halles konzipiert worden ist, sei es bei der Beschreibung des besonderen Konkurrenzverhältnisses beider Universitäten.

Neuerscheinung im Juli 2024:

Martin Kriechbaum:

Nicolas-Antoine Bollanger (1722-1759). Werk und Nachleben eines "Philosophe". Berlin/Boston: de Gruyter 2024 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 71).

Der königliche Bauingenieur Nicolas-Antoine Boullanger (1722–1759) stellt innerhalb der französischen Aufklärung eine Besonderheit dar. Zu Lebzeiten weitgehend unbekannt, stieg er nach dem frühen Tod zu einer Aufklärungsfigur von europäischer Prominenz auf. Die Studie nimmt Boullanger erstmals systematisch vor dem Hintergrund seiner postumen Inszenierung als radikaler philosophe in den Blick. Sie fragt, wie ein Ingenieur Geschichte schrieb und weshalb ein Toter Schlagzeilen machen konnte.

Anfang April 2024 ist Bd. 2 der neuen Reihe "Wege der Aufklärung" im Schwabe-Verlag, Basel / Berlin erschienen:

Elisabeth Décultot / Jana Kittelmann (Hg.): Gelebte Aufklärung. Studien zu Johann Georg Sulzers Werk und Wirkung

Wege der Aufklärung, Bd. 2

Johann Georg Sulzers Werk umfasst eine erstaunliche thematische Bandbreite. Geradezu beispielhaft spiegelt es ästhetische, philosophische, kunsttheoretische, pädagogische, naturwissenschaftliche und literaturkritische Positionen, Diskurse und Debatten seiner Epoche wider.

Dieser Band diskutiert Sulzer und dessen Oeuvre sowohl im historischen Kontext als auch mit Blick auf aktuelle Fragestellungen der Forschung disziplinen-, medien- und gattungsübergreifend. Unter dem Schlagwort einer "gelebten" Aufklärung, das ausdrücklich auch auf eine anthropologische und praktische Dimension von Sulzers Werk zielt, widmen sich die Beiträge einzelnen Quellenbeständen, Schriften, Werken, Sammlungs- und Bildobjekten und verorten Sulzer in gelehrten, kulturellen und sozialen Praktiken seiner Zeit.

Mit Beiträgen von: Moritz Ahrens, Maximilian Bach, Luisa Banki, Baptiste Baumann, Elisabeth Décultot, Rainer Godel, Jakob C. Heller, Annika Hildebrandt, Hans-Joachim Kertscher, Jana Kittelmann, Francoise Knopper, Daniela Kohler, Reimar F. Lacher, Korbinian Lindel, Anett Lütteken, Hirohito Mita, Simon Rebohm und Roland Spalinger.

Zum Buch auf der Webpage des Verlags

Marit Bergner, Marie-Theres Federhofer und Bernd Henningsen (Hg.):

Henrik Steffens und Halle um 1800. Bergbau - Dichterparadies - Universität

Berlin / Boston: de Gruyter 2024 (Hallesche Beiträge zur europäischen Aufklärung, Bd. 72)

Im Gegensatz zum drei Jahre jüngeren Schelling, dem er sein Leben lang verbunden blieb, wird Steffens nach seinem Tod nahezu vergessen; in der landläufigen Überlieferung hat er als der Überbringer der Romantik nach Dänemark überlebt. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts wird er als Naturforscher, als Philosoph und Universitätsreformer wiederentdeckt, nicht zuletzt auch im Diskurs-Zusammenhang um das Anthropozän.

Steffens-Forscherinnen und Forscher aus Norwegen, Dänemark und Deutschland setzen sich mit dem romantischen Denken der Zeit, mit den Aspekten der nationalen Wiedergeburt in Kultur, Politik und Wissenschaft auseinander, mit Naturgeschichte und Kunst: Marit Bergner, Marie-Theres Federhofer, Bernd Henningsen, Lore Hühn, Daniel Fulda, Norman Kasper, Jesper Lundsfryd Rasmussen, Jessika Piechocki, Anna Lena Sandberg und Elisabeth Décultot.

Wolfgang Schmale: #ImmanuelKant. Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter

Wolfgang Schmale

#ImmanuelKant

Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter

IZEA – Kleine Schriften 15/2024

Sachbuch

212 S., Br., 130 × 200 mm, Farbgrafiken

ISBN 978-3-96311-893-7

Erschienen: Januar 2024, 16 €

Ein "digitaler" Blick auf den Philosophen zum 300. Geburtstag 2024

Immanuel Kant gehört zu den bekanntesten Philosophen der Aufklärung. Das Buch zeichnet erstmals ein Porträt des „digitalen Kant“ in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Denn wer im Digitalzeitalter etwas über historische Persönlichkeiten erfahren möchte, startet eine Websuche, liest den Wikipedia-Artikel, sucht ein YouTube-Video …. Längst besitzen historische Persönlichkeiten eine digitale Identität und die meisten, die sich z.B. für Immanuel Kant interessieren, kommen zuerst mit dieser digitalen Identität in Kontakt. Der digitale Kant etwa trägt dazu bei, dass die Aufklärung global so populär wie nie zuvor ist. Mit seiner Untersuchung hat Wolfgang Schmale Neuland betreten und erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert.

Über den Autor: Prof. Dr. Wolfgang Schmale, geb. 1956 in Würzburg, ist ein international bekannter Neuzeithistoriker in Wien. Er ist Mitglied der europäischen Akademien „Academia Europaea“ und „European Academy of Sciences and Arts“ sowie des Wissenschaftlichen Beirats des „Hauses der Europäischen Geschichte“ (Brüssel). Die Aufklärung, u.a. ihre Rezeption, aber auch ihre Popularität in unserer Zeit, gehört zu seinen Publikationsschwerpunkten.

Abschied von großen Worten

Michael Hampe: Abschied von großen Worten. Über die Fortsetzbarkeit der Aufklärung. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2023 (IZEA - Kleine Schriften, Bd. 13).

Die Aufklärung hat gegenwärtig keinen guten Ruf. Die einen betrachten sie als Teil eines kolonialistischen Prozesses, der von Europa aus Leid über alle anderen Menschen auf der Erde gebracht hat. Die anderen sehen die Großtheorien des Subjekts und der Freiheit, die Aufklärungsbewegungen zugrunde lagen, als überholt an.

Beide Diagnosen sind richtig. Trotzdem ist die Aufklärung nicht vorbei. Sie behält als ein skeptisches emanzipatorisches Projekt der Vermeidung von Illusionen und Grausamkeiten weiterhin ihre Berechtigung und ist für die Entwicklung einer globalen Kultur, in der Menschen in der Lage sind, gemeinsam zu entscheiden, wie sie überleben und gut leben wollen, nötiger denn je.

Das Buch enthält drei Aufsätze von Michael Hampe, die sich dieser Thematik annehmen.

Der Band basiert auf einem Vortrag, den Prof. Hampe im Rahmen der Halle Lectures 2021/22 im Dezember 2021 gehalten hat.

Bei den Halle Lectures handelt es sich um eine Kooperation des IZEA mit dem Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung (IZP), den Franckeschen Stiftungen und dem Landesforschungsschwerpunkt "Aufklärung Religion Wissen" (ARW)

Neuerscheinung: Bd. 2 der Edition Johann Georg Sulzer. Gesammelte Schriften

Johann Georg Sulzer: Schriften zu Psychologie und Ästhetik, hg. von Elisabeth Décultot und Alessandro Nannini, Basel, Schwabe Verlag, 2023, 650 S. (Gesammelte Schriften. Kommentierte Ausgabe, hg. von Elisabeth Décultot, mitbegründet von Hans Adler, 10 Bde., Band 2)

Johann Georg Sulzer (1720–1779) ist einer der Gründungsväter der Psychologie und Ästhetik. Band 2 der «Gesammelten Schriften» bietet zum ersten Mal eine philologisch zuverlässige Edition sowie eine detaillierte Kommentierung und Kontextualisierung seiner Beiträge zu diesen Kernwissenschaften der Aufklärungsepoche. Die Schriften aus den 1750er und 1760er Jahren, die in diesem Band enthalten sind, gewähren einen spannenden Einblick in die Genese und Transformation des philosophischen Denkens eines Aufklärers, der von der Kraft der Vernunft weniger überzeugt ist als von der Wirkmächtigkeit der «dunklen», nicht rationalen Seiten der menschlichen Seele. Die Schriften des Philosophen werden erstmals sowohl in der französischen Originalfassung als auch in der deutschen Übersetzung aus dem 18. Jahrhundert ediert.

Frank Grunert und Heiner F. Klemme (Hg.): Tugend ohne Gott. Christian Wolffs Rede über die praktische Philosophie der Chinesen im Kontext.

Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 2023

(IZEA - Kleine Schriften, Bd. 14)

Wolffs im Sommer 1721 gehaltene Rede über die praktische Philosophie der Chinesen wurde ihm von seinen Gegnern übelgenommen. Am Ende trug sie nicht unwesentlich zu seiner Vertreibung aus Halle bei. Was hat es mit dem Text auf sich? Was vermittelt er? Welche Ziele verfolgte Wolff mit einer Rede, die sich mit der chinesischen Philosophie befasst, die doch räumlich und inhaltlich sehr weit von den theoretischen Auseinandersetzungen in Europa entfernt war? Der Sammelband nimmt den eigentlichen Inhalt der Rede, ihre Voraussetzungen und ihre weiterreichenden Wirkungen in den Blick.

Inventions of Enlightenment since 1800

Inventions of Enlightenment since 1800. Concepts of Lumières, Enlightenment and Aufklärung, hg. von Nicholas Cronk and Elisabeth Décultot, Manchester, Oxford University of Studies in the Enlightenment, 2023

Nur wenige Begriffe haben auf dem Feld der europäischen Geistes-, Politik-, Religions-, und Kulturgeschichte eine so zentrale Rolle gespielt wie die Begriffe "Lumières", "Enlightenment" und "Aufklärung". Die vielschichtigen Bedeutungen dieser Begriffe zeichnen sich zwar bereits im 18. Jahrhundert ab. In erheblichem Maße sind sie aber auch das Produkt der nachfolgenden Jahrhunderte. Ziel des vorliegenden Bandes ist es, die Bedeutungen und Funktionen, die diesen Begriffen im Zeitraum 1800-1980 zugeschrieben wurden, in ihren vielfältigen Entwicklungen zu analysieren.

Empfindsame Vernunft. Johann Georg Sulzers Kulturen des Briefs

Bd. 1

Jana Kittelmann: Empfindsame Vernunft.

Johann Georg Sulzers Kulturen des Briefs, Basel: Schwabe Verlag 2023 (Wege der Auflärung, Bd. 1)

Mit dem Briefwerk Johann Georg Sulzers steht ein lange vernachlässigtes und nichtkanonisches Korpus der Aufklärung im Mittelpunkt dieser Studie.

Mit dessen Erschließung schärft die Autorin einerseits das Profil von Sulzer als einem zentralen Akteur der Aufklärung und eröffnet Einblicke in bislang wenig oder überhaupt nicht bekannte Facetten seines Wirkens. Andererseits rücken spezifische Perspektiven auf die Geschichte des Briefes selbst in den Fokus. So erweist sich der Band auch als wichtiger Beitrag zur historischen Epistolographie der Aufklärung. Im Zentrum stehen neben den Funktionen, Gegenstandsbereichen und Typen der Briefe auch deren Themen, Praktiken, Symbole, Artikulationsweisen, Literarizität, Inszenierungspotenziale, Rollenmuster, Bedeutungsebenen und die Formen der Generierung von Wissen, Erkenntnissen und Emotionen.

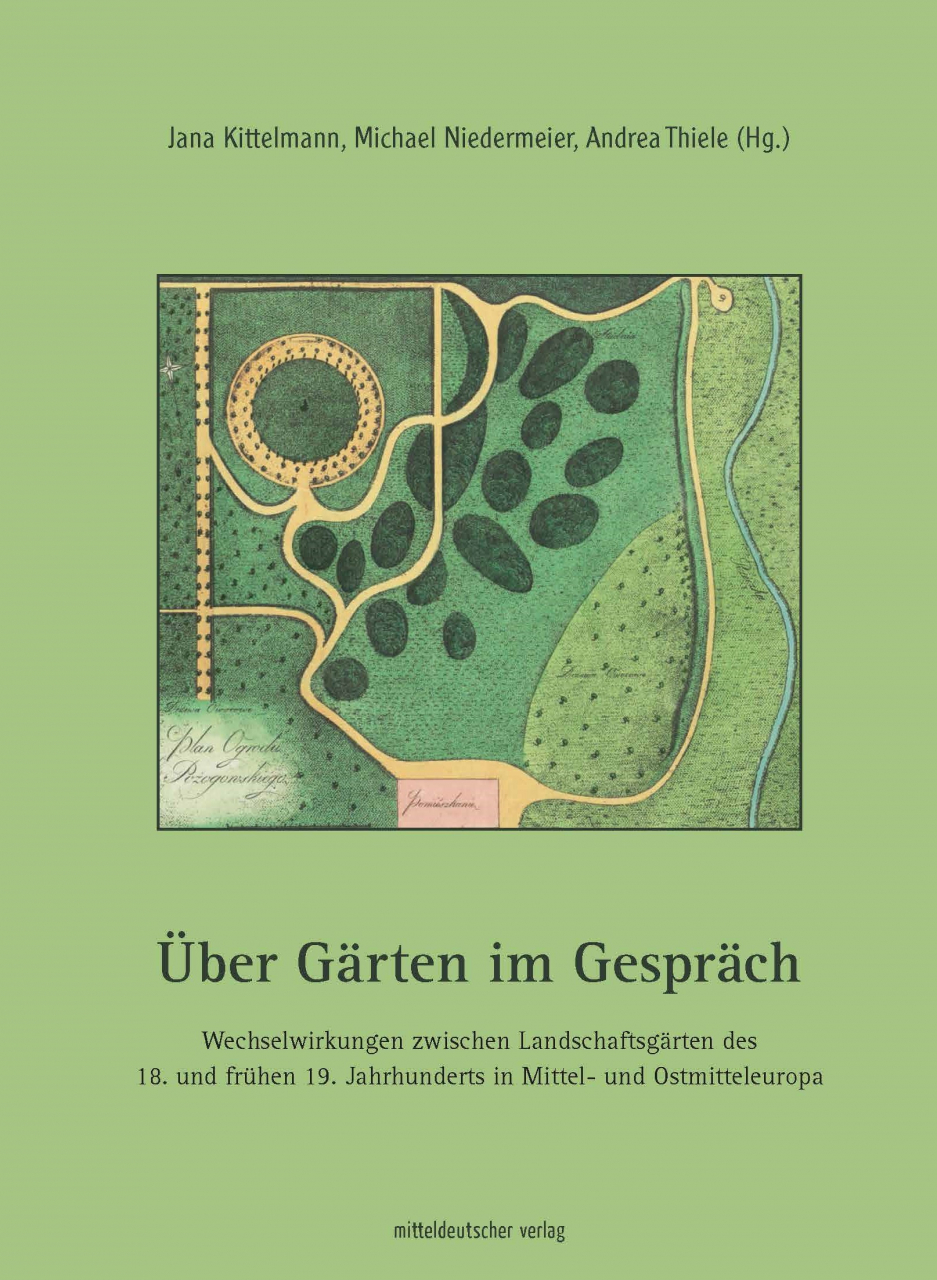

Tagungsband "Über Gärten im Gespräch"

Tagungsband zur Jahrestagung der Dessau-Wörlitz-Kommission 2021

Jana Kittelmann, Michael Niedermeier, Andrea Thiele (Hg.):

Über Gärten im Gespräch. Wechselwirkungen zwischen Landschaftsgärten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Mittel- und Ostmitteleuropa

Halle: Mitteldeutscher Verlag 2023

Durchgängig farbig, 248 Seiten.

Der Band versammelt die Beiträge der Tagung „Über Gärten im Gespräch. Wechselwirkungen zwischen Landschaftsgärten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Mittel- und Ostmitteleuropa“ in Wörlitz. Experten und Expertinnen verschiedener Disziplinen aus Deutschland, Polen und den USA diskutieren die grenzüberschreitende Dimension des mittel- und osteuropäischen Landschaftsgartens mit Blick auf gartenkünstlerische, landschaftsästhetische, historische, kulturelle, dynastisch-politische und gartendenkmalpflegerische Fragestellungen. Die Tagungsergebnisse sind in dem reich bebilderten Band dokumentiert. Allen Beiträgen ist zudem eine Zusammenfassung in Deutsch, Englisch und Polnisch angehängt.

Mit Beiträgen von: Michael Niedermeier, Agnieszka Whelan, Heiner Krellig, Katrin Schulze, Michael Keller, Ingo Pfeifer, Anna Olenska, Stefan Körner, Marlen Hößelbarth/Justina Jaworek/Markus Köhler, Marcin Cyran, Cord Panning und Jana Kittelmann.

Gelangen Sie hier zur Verlagsseite.

Im März 2024 wurde der Tagungsband mit dem 2. Preis des Deutschen Gartenbuchpreises 2024 in der Kategorie "Bestes Buch über Gartengeschichte" ausgezeichnet. Darüber freuen wir uns sehr!

https://www.gartenbuchpreis.de/

Das Buch wurde im Newsletter des Instytut Zachodni, Poznán (15(342)/2024 besprochen.

Zur Homepage des Instytuts Zachodni, mit dem wir im Rahmen der Tagung kooperierten.

Rezension des Bandes von Olga Granasztói auf "reciti", dem Rezensionsportal der ungarischen Akademie der Wissenschaft in Budapest