Politische Instrumentalisierung der Musik der Vergangenheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts am Beispiel Händels

Projektleitung: Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann

Projektbearbeiter: Dr. Lars Klingberg, PD Dr. Juliane Riepe, Katrin Gerlach M.A.

DFG-Projekt an der Abteilung Musikwissenschaft des Instituts für Musik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Kooperation mit der Stiftung Händel-Haus Halle

Laufzeit des Projekts: 2014-2017

Projektbeschreibung

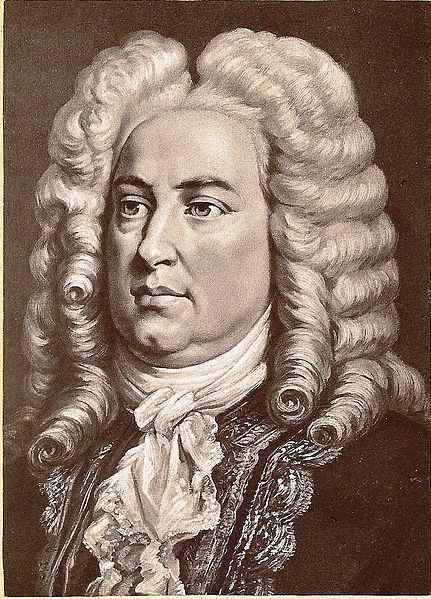

Als Forschungsprojekt, das sich der Frage nach den Mechanismen der politischen Instrumentalisierung von Musik der Vergangenheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts widmet, gehört die geplante Studie in den größeren Themenkomplex des Verhältnisses von Musik und Politik. Konkretisiert wurde die Fragestellung am politischen Umgang mit Person und Werk Georg Friedrich Händels als einer zentralen Figur des musikalischen Erbes und zugleich eines Komponisten, der schon zu Lebzeiten als politischer Komponist begriffen und seitdem entsprechend instrumentalisiert wurde, besonders massiv und augenfällig in den beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Der bewusst weit gefasste Zeitraum – das gesamte 20. Jahrhundert – erlaubte es, nicht nur extreme Ausprägungen, sondern auch eine möglichst große Spannweite an Erscheinungsformen ‚politisierter‘ Musik aus mehreren und ganz unterschiedlichen Staats- und Gesellschaftsformen zu beschreiben, zu analysieren und (vor allem auch) zu vergleichen. In Hinblick auf die politisch geprägte Händel-Rezeption im 20. Jahrhundert wurden unterschiedliche Berei-che in den Blick genommen:

- Theorien der politischen Instrumentalisierung von Musik

- Händel-Bilder bzw. politisierte Händel-Deutungen

- Politisierung von Institutionen der Händel-Pflege

- Händel-Feste und -Jubiläen als Kristallisationspunkte von Musik und Politik; Händels Werke innerhalb der Feiergestaltung

- politisch instrumentalisierte Bearbeitungs- und Aufführungspraxis von Werken Händels

Die methodische Basis des Forschungsprojekts bildete ein doppelter komparatistischer Ansatz: Verglichen wurden zum einen Dimensionen, Techniken und Funktionen der politischen Instrumentalisierung von Musik in den beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, zum anderen die Praxis der beiden Diktaturen mit dem, was sich in den nichtdiktatorischen Staatsformen hinsichtlich der politischen Instrumentalisierung von Musik beobachten lässt. Zugleich war das Projekt interdisziplinär angelegt und bezog verschiedene Forschungsmethoden mit ein: Zurückgegriffen wurde sowohl auf Erkenntnisse der kunstwissenschaftlichen und historischen Nachbardisziplinen als auch auf Ideen-, Diskurs- und Mentalitätsgeschichte. Ein Hauptaugenmerk galt der Quellenkritik und der Rezeptionsforschung. Dabei konnte das Projekt auf umfangreiche Vorarbeiten im Bereich der Quellenerschließung und Quellenarchivierung zurückgreifen. Die Forschungsergebnisse wurden abschließend in einem Projektband publiziert.

Publiklation

- Lars Klingberg u. Juliane Riepe (Hg.): Politische Instrumentalisierung von Musik in der Vergangenheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts am Beispiel Georg Friedrich Händels. Beeskow 2021 (=Studien Stiftung Händel-Haus, Bd. 6), 702 S.

- Wolfgang Hirschmann u. Dirk Rose (Hg.): Die Kantate als Katalysator. Zur Karriere eines musikalisch-literarischen Strukturtypus um und nach 1700 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 59).

Internationale Wissenschaftliche Konferenz / Händel-Konferenz

Händel-Konferenz 2021:

Erlösung und Moderne Händels Messiah zwischen dem späten 18. und dem 21. Jahrhundert

Das Thema der Konferenz akzentuiert die Aufführungs-, Bearbeitungs- und Wirkungsgeschichte des Oratoriums, das wie kein zweites Werk für die Weltgeltung des Komponisten steht. Von dem Librettisten Charles Jennens als Antwort auf zeitgenössische deistische Zweifel an der messianischen Sendung des christlichen Erlösers konzipiert, erlangte Messiah im Laufe seiner von 1741 bis in die heutige Zeit ungebrochenen Aufführungsgeschichte den Status eines spirituellen Bekenntniswerkes, das nicht nur transkonfessionell, sondern auch in säkularen Zusammenhängen wirken sollte und konnte. In seiner Bedeutung für die Händel-Rezeption wird Messiah als Ganzes nur noch durch seinen Halleluja-Chor übertroffen.

Die Konferenz versuchte in Erfahrung zu bringen, was in solchen säkularen Kontexten aus der ursprünglichen christlichen Erlösungsbotschaft des Oratoriums geworden ist und welche (durchaus auch problematischen) Adaptionen und Transformationen zu der heutigen globalen Geltung des Messiah und seines berühmtesten Chores geführt haben.

Renommierte Forscherinnen und Forscher aus mehreren Ländern Europas und Übersee nahmen an der per Zoom durchgeführten Konferenz teil.