'The best thing we can do for our Indians is to Anglicise them in all agreeable Instances': Aufklärung und Missionen in der Neuen Welt

Projektleiter: Dr. Catherine Ballériaux

Laufzeit des Projekts: 15.10.2015-14.10.2018

Das Forschungsprojekt vergleicht Missionen in der Neuen Welt im 18. Jahrhundert und befasst sich mit dem Einfluss der Aufklärung auf solche Missionen. Die Studie des komplexen Verhältnisses zwischen religiösem und aufklärerischem Denken in der atlantischen Welt bringt die intellektuellen und politischen Prozesse, die die aufklärerischen Auffassungen von Mensch und Religion formten, ans Licht.

Projektleiter: Dr. Catherine Ballériaux Laufzeit des Projekts: 15.10.2015-14.10.2018 Das Forschungsprojekt vergleicht Missionen in der Neuen Welt im

Mein Forschungsprojekt vergleicht Missionen in der Neuen Welt in der Frühen Neuzeit und befasst sich mit dem Einfluss der Aufklärung auf solche Missionen.

Der amerikanische „Wilde“ war ein wiederkehrendes Thema in der Literatur der Aufklärung. Zahlreiche Denker, von Locke bis Ferguson, verwenden den „wilden Kritiker“ als eine Trope, um Kritik über europäische Sitten auszuüben. Die „primitiven“ Völker des amerikanischen Kontinents dienten bei solchen Fällen als idealer Beispielsfall für philosophische Untersuchungen hinsichtlich der menschlichen Natur sowie der Stichhaltigkeit unterschiedlicher Staatswesen.

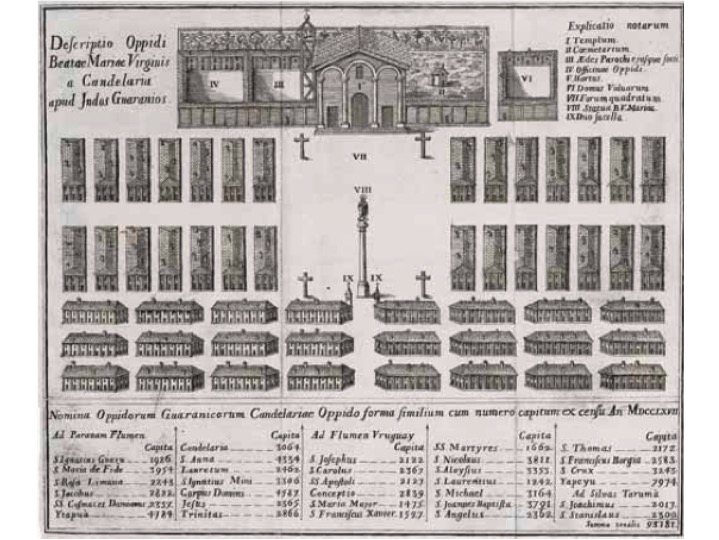

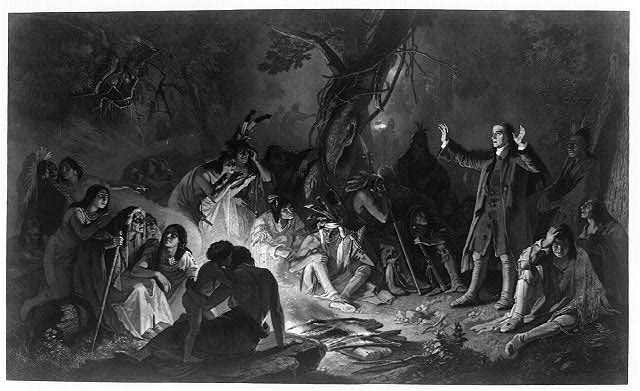

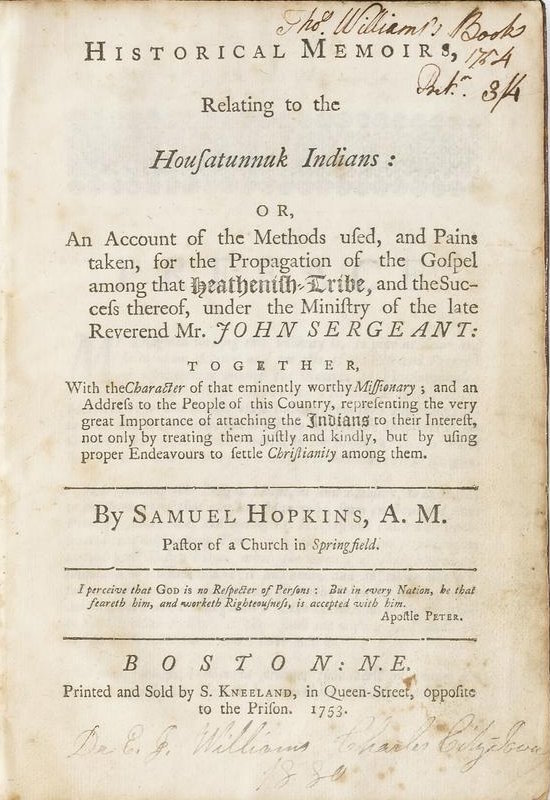

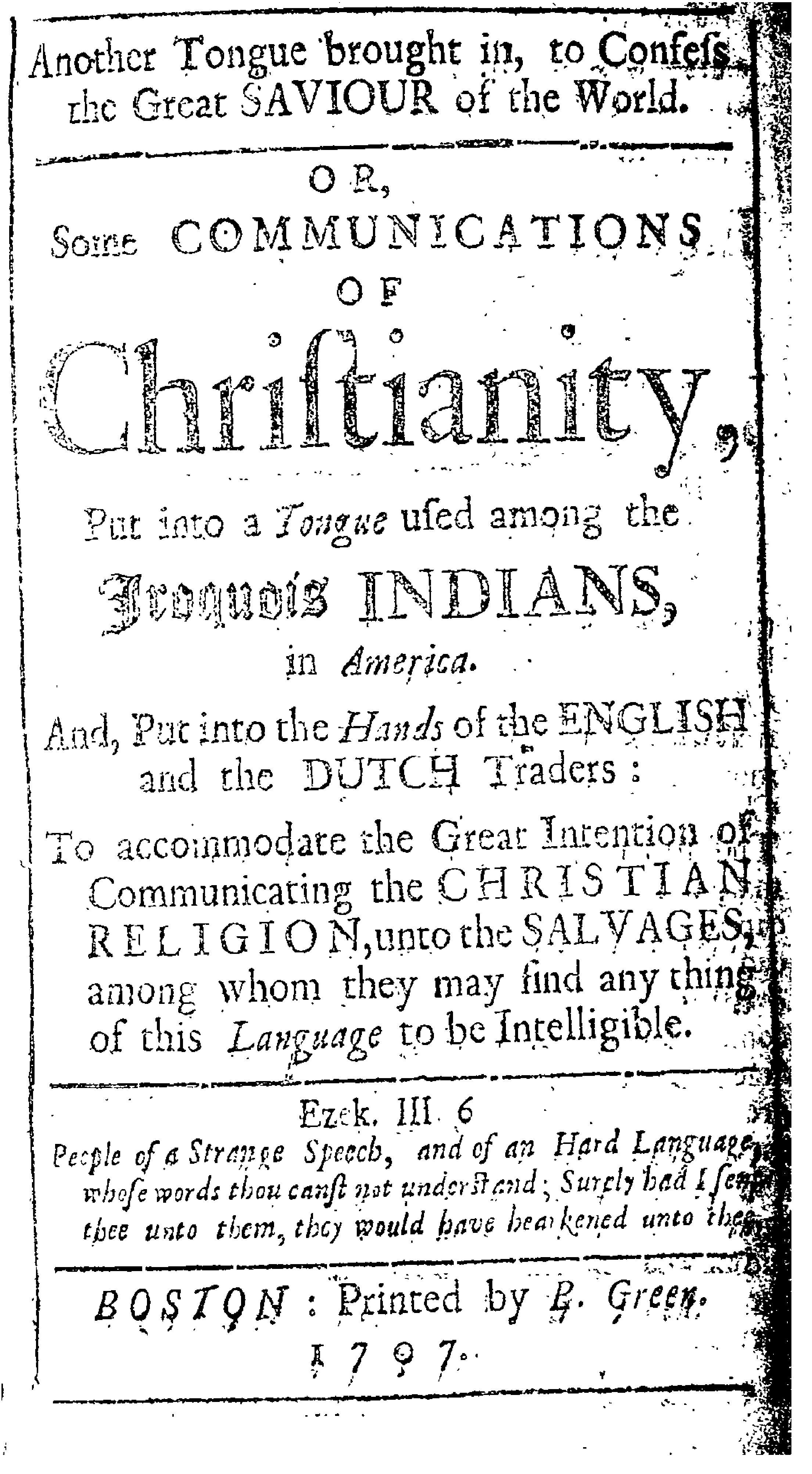

Zu gleicher Zeit wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts die Grenzen der beiden Amerika nach außen verschoben. Die Missionare spähten neue Gebiete aus und versuchten pagane indigene Bevölkerungen zum Christentum zu bekehren. Insbesondere waren Jesuiten, Kongregationalisten und Mitglieder der Brudergemeine sehr aktiv im heutigen Nordamerika.

Entwicklung missionarischen Denkens

Mein Projekt strebt danach, eine komparative Methode in doppelter Hinsicht wahrzunehmen: Zum Einen versuche ich, die Entwicklung missionarischen Denkens und Strategien während des 17. und 18. Jahrhunderts genau zu betrachten, wie auch das Verhältnis des Wandels zu den damaligen intellektuellen, religiösen und politischen Bedingungen zu erhellen. In dieser Analyse spielen verschiedene Konzepte aus der Aufklärungszeit eine zentrale Rolle.

Aufklärerische Ideale

Vor allem lässt sich die Frage stellen, ob die anthropologischen und psychologischen Theorien vom Menschen und seinem Verhältnis zur – politischen oder göttlichen – Autorität von diesem besonderen missionarischen Kontext abhängig waren. Im 17. Jahrhundert beruhte die Wahrnehmung der indigenen Bevölkerung auf dem Begriff der universal gefallenen Natur des Menschen. Es war seitens der Missionare demnach unbedingt erforderlich, diese gefallene Natur mit künstlichen Mitteln (nämlich durch Ausbildung und Politik) einzugrenzen und zu kontrollieren. Da die christliche theologische Sicht im 17. Jahrhundert allen Menschen die gleiche Berechtigung auf Erlösung zugeschrieben hat, sollten alle Menschen auch gleich behandelt werden. Die Aufklärung stellte hingegen die traditionelle Weltanschauung in Frage und rückte die Fähigkeit des Menschen zu denken, wie auch sein Recht, Autorität zu kritisieren, ins Zentrum. Haben Missionare im 18. Jahrhundert auf die menschliche Vernunft vertraut? Wie entwickelte sich die Idee einer göttlichen Regierung im 18. Jahrhundert? Und, aus einer anderen Perspektive betrachtet, hat eine „säkularere“ Einstellung gegenüber Anthropologie und Regierung auf die Missionen eingewirkt? Stellte diese Einstellung eine Bedrohung für die Missionen dar? Was für Folgen hatte die neukonzipierte Bedeutung des Verhältnisses zwischen Menschen und Gott?

Solche Fragen zeigen, was für eine zentrale Rolle der Konflikt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zwischen aufklärerischen Denkweisen und einer Frömmigkeit, die auf das geoffenbarte Wort Gottes beruht, spielte. Die Gesellschaft Jesu war 1767 aus den meisten katholischen Ländern vertrieben, zum großen Teil aufgrund ihrer Missionen in Paraguay. Das „Great Awakening“ und der Erfolg aufklärerischen Denkens stellen zwei entgegengesetzte Aspekte in der Entwicklung der intellektuellen Weltanschauung dar, deren Verhältnisse zueinander durchaus verwickelter waren, als von der akademischen Forschung bisher wahrgenommen wurde. Ziel meines Forschungsprojekts ist, die eventuellen Entstehungen dieser Spannungen im frühen 18. Jahrhundert samt ihren Auswirkungen auf die Missionen zu betrachten.

Neue koloniale Methoden

Im späten 17. und Anfang 18. Jahrhundert versuchten europäische Monarchien, ihre Kontrolle über die Kolonien zu verstärken. Diese neuen kolonialen Methoden waren von aufklärerischen Ideen, bemerkenswert die ökonomischen Theorien der schottischen Aufklärung, beeinflusst. Im Rahmen meiner Studie möchte ich untersuchen, inwiefern solche Methoden die missionarische Praxis verändert haben, vor allem im Vergleich mit der relativen Unabhängigkeit, von der Missionare im 17. Jahrhundert profitierten. Diese Unabhängigkeit spiegelt sich beispielsweise in den häufigen Streitigkeiten zwischen Missionaren und Kolonisten bzw. kolonialischen Obrigkeiten wider. Das Verständnis der Missionare von der Natur der Gemeinschaft stand oft mit anderen kolonialen Methoden in Auseinandersetzung.

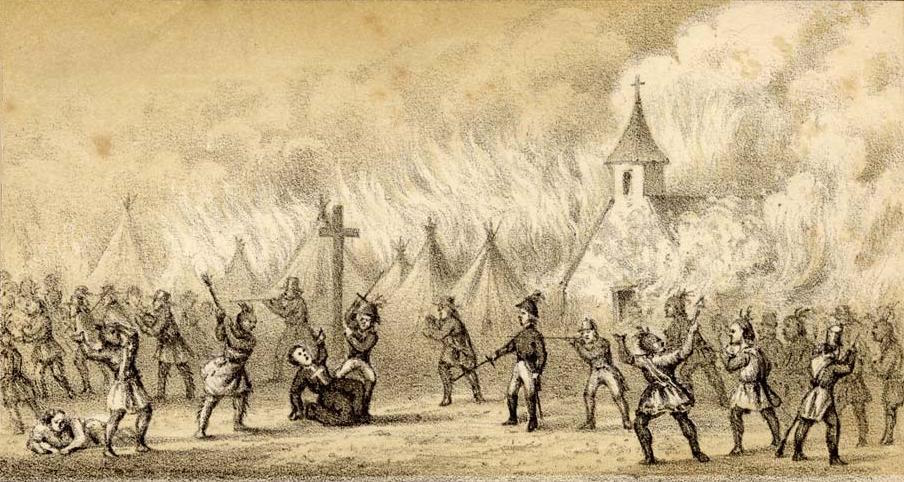

Dabei ist nicht zu übersehen, dass sich Konflikte zwischen Kolonien auch auf Grenzmissionen auswirkten, wo konvertierte Indigene eine entscheidende Rolle spielten und wo Soldaten in vereinzelten Orten zunehmend für Missionare eine Bedrohung darstellten.

Entwicklung von Missiologien

In diesem Kontext stehen Begriffe wie Bürgerlichkeit, Sitten/Gewohnheit und Gemeinschaftsbildung im Zentrum der Diskussion. Die genaue Betrachtung der Auseinandersetzung zwischen Missionaren, Kolonisten, Ureinwohnern und monarchischen Obrigkeiten in der Neuen Welt soll zeigen, wie der koloniale Kontext einen Herauskristallisierungsprozess im europäisch politischen und religiösen Denken in den Grenzländern Amerikas ermöglichte.

Die Untersuchung der Missionen weist darauf hin, inwiefern der Imperialismus in mehrere Verfahren übersetzt werden konnte und welche Rolle der Kolonialismus bei der Entwicklung nicht nur des aufklärerischen, sondern auch des absolutistischen Denkens, spielte. Alle Akteure in der Neuen Welt hatten sehr konkrete Vorstellungen hinsichtlich der Inklusion oder etwa der Ausgrenzung der indigenen Bevölkerung von den kolonialen Gemeinschaften. Diese konkurrierenden Standpunkte erzeugten Debatten über den Charakter der politischen und christlichen Gemeinschaft und ihre Mitglieder. Die ähnlichen Strategien der Missionen in allen Kolonien sind nicht nur für das Verständnis von missionarischen Praktiken aufschlussreich, sondern auch von Prozessen, die zur Ausformung neuer Imperien und Staatsbildungen beigetragen haben.

Einfluss von Missionen auf die Aufklärung

Die zweite Dimension meiner Studie befasst sich mit der potenziellen Benutzung von missionarischen Schriften durch aufklärerische Denker und der nachfolgenden Auswirkung religiösen Denkens auf die Aufklärung. Meine frühere Forschung beachtete den utopischen Aspekt missionarischer Schriften, und ich möchte nachforschen, ob dieses Thema auch im 18. Jahrhundert erscheint und welchen Einfluss, wenn überhaupt, es auf die Aufklärung hatte. Wie nahm das politische und aufklärerische Denken den amerikanischen „Wilden“ wahr? Gab es ein Verhältnis zwischen diesen Theorien und missionarischen Strategien in Grenzländern?

Mit einer Studie der Schriften über die amerikanische Bevölkerung hoffe ich zu zeigen, wie sowohl religiöse, philosophische als auch politische Anliegen in einer komplexen und turbulenten atlantischen Welt interagierten, zudem auch inwiefern diese Interaktionen wiederum einen Einfluss auf das europäische und euro-amerikanische Denken hatten. Ziel meiner Forschung ist auch die Wichtigkeit der Missionen für das Verständnis der intellektuellen und politischen Prozesse zu zeigen, die die aufklärerischen Auffassungen von Mensch und Religion formten.

Vorarbeiten

Reformation Strategies: Conversion, Civility, and Utopia in Missionary Writings about the New World, c. 1610- 1690.

Meine Dissertation analysiert französische, spanische und englische Missionen in der Neuen Welt im 17. Jahrhundert. Durch den Vergleich von calvinistischen und katholischen missionarischen Strategien zwischen ca. 1600 und 1680, diskutiert diese Arbeit die Hauptbedeutung der Missionen für das Christentum in der Zeit der Reformation und Gegenreformation. Ich behaupte, dass der Einfluss des christlichen Humanismus auf die Missionare samt ihrem Übernehmen vom erasmischen praktischen Christentum, die Missionare zur Ausarbeitung politischer und sozialer Systeme innerhalb der konvertierten uramerikanischen Gemeinden führte. Diese Arbeit betont das gemeinschaftliche intellektuelle Erbe calvinistischer und katholischer Reformatoren und den äußerst wichtigen Einfluss von politischen Ideen auf frühneuzeitliche Soteriologie und Spiritualität. Die Forschungsliteratur der Missionen neigt dazu, die Missionen als die religiöse Seite der kolonialen/imperialen Geschichte überzubetonen. Meine Dissertation strebt danach, sie als die imperiale Seite der Religionsgeschichte zu untersuchen. Calvinistische und Katholische Missionare hatten ein unterschiedliches Verständnis von Gottes Gnade. Sie verstanden auch auf zweierlei Weise die Rolle, die die menschliche Handlungsfähigkeit in persönlicher Erlösung spielte. Diese unterschiedlichen theologischen Systeme beeinflussten die Einstellung der Missionare zur Gemeinschaft, Sittlichkeit/Bürgerlichkeit und zu den notwendigen kirchlichen, politischen und sozialen Strukturen, die sie in konvertierten Gemeinschaften einrichten wollten. Die Struktur der Gemeinschaft sollte Menschen helfen, nach einer potenziellen Erlösung zu eifern. Die Ideale der Reformation und Gegenreformation wurden in der neuen Welt in die Praxis umgesetzt. Darum ist der amerikanische Zusammenhang unerlässlich, um die europäische Ideen- und Religionsgeschichte zu begreifen.