Aufklärung, Klassizismus und Klassik. Epochenbegriffe als historische Konstruktionen im europäischen Kontext

Projektleiter: Prof. Dr. Elisabeth Décultot

Projektbearbeiter: Dr. Martin Dönike

Laufzeit des Projekts: 01.02.2015-31.01.2020

Projektbeschreibung

Ziel des Forschungsprojektes ist es, die Epochenbegriffe Aufklärung, Klassizismus und Klassik als historische Konstruktionen zu untersuchen und dabei nach ihrer Bedeutung für das retrospektive Verständnis des langen 18. Jahrhunderts zu fragen. Bei der Rekonstruktion der begriffs- und wissenschaftsgeschichtlichen Kontexte sollen insbesondere die international divergierenden Begriffstraditionen sowie die historischen Ungleichzeitigkeiten in Europa berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen dabei insbesondere die Begriffe der Klassik und des Klassikers, wie sie sich in der Neuzeit in Deutschland, Frankreich und Italien herausgebildet haben, sowie der Aufklärungsbegriff in seinen unterschiedlichen nationalen Ausprägungen.

Im Mittelpunkt der Untersuchen stehen dabei insbesondere die Begriffe der Klassik und des Klassikers, wie sie sich in der Neuzeit in Deutschland, Frankreich und Italien herausgebildet haben, sowie der Aufklärungsbegriff in seinen unterschiedlichen nationalen Ausprägungen.

Im Rahmen von thematisch dicht miteinander vernetzten Veranstaltungen, zu denen Tagungen und Vortragsreihen gehörten, wurde darüber hinaus an der Begriffsgeschichte des Aufklärungsbegriffs im 18. sowie (insbesondere) im 19. und 20. Jahrhundert gearbeitet.

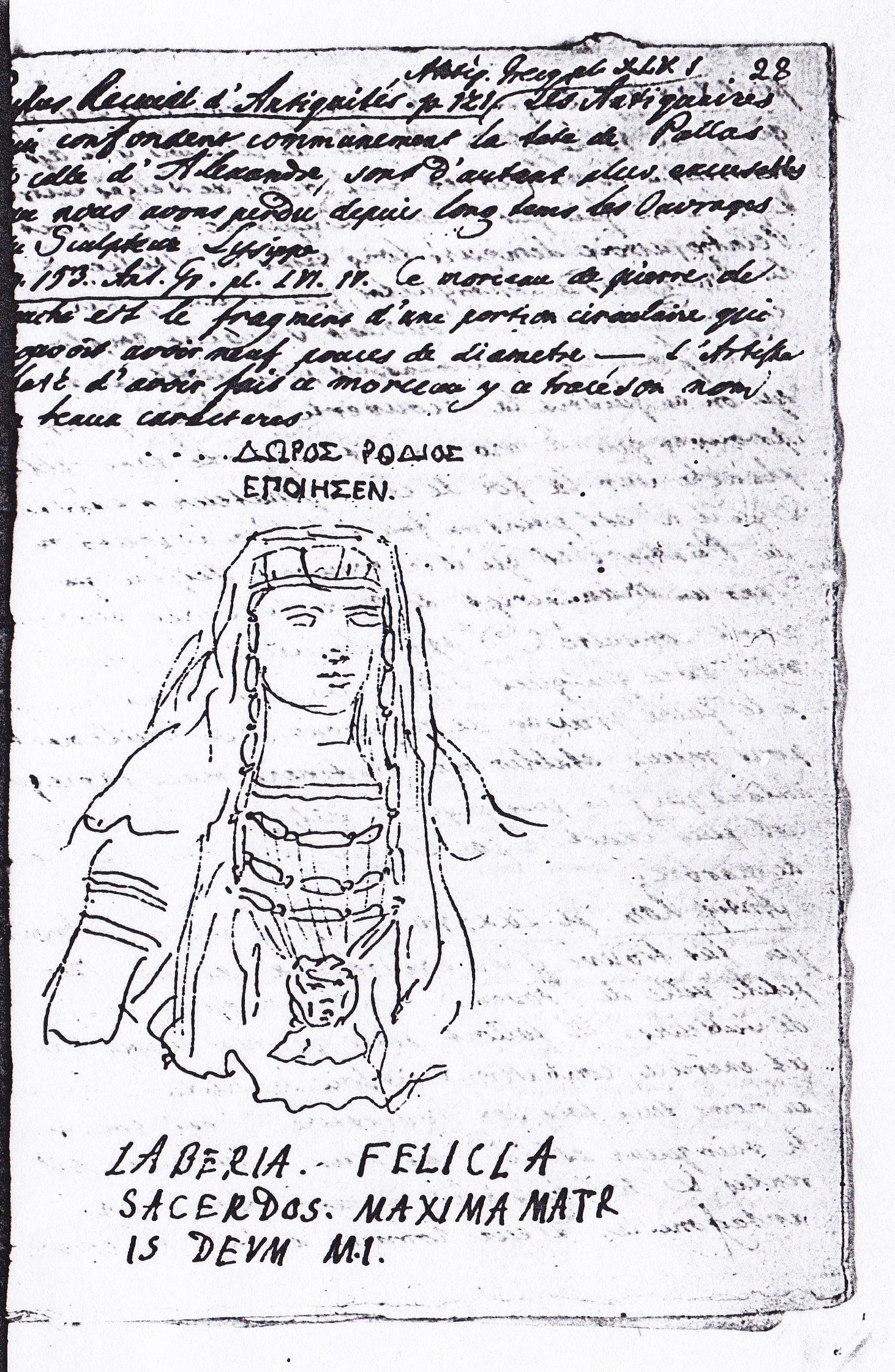

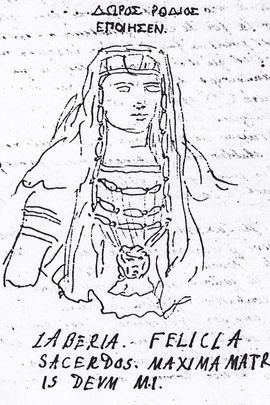

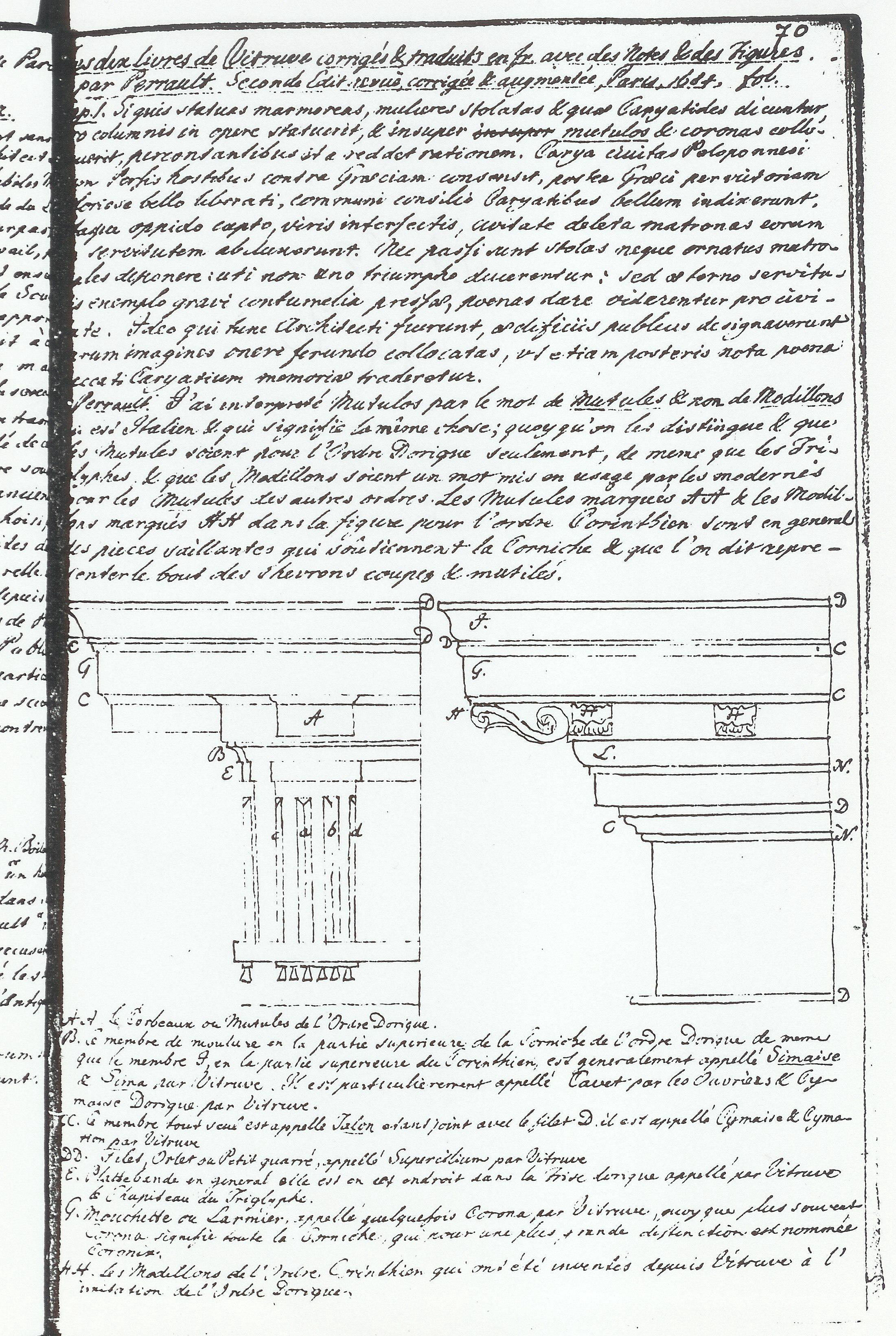

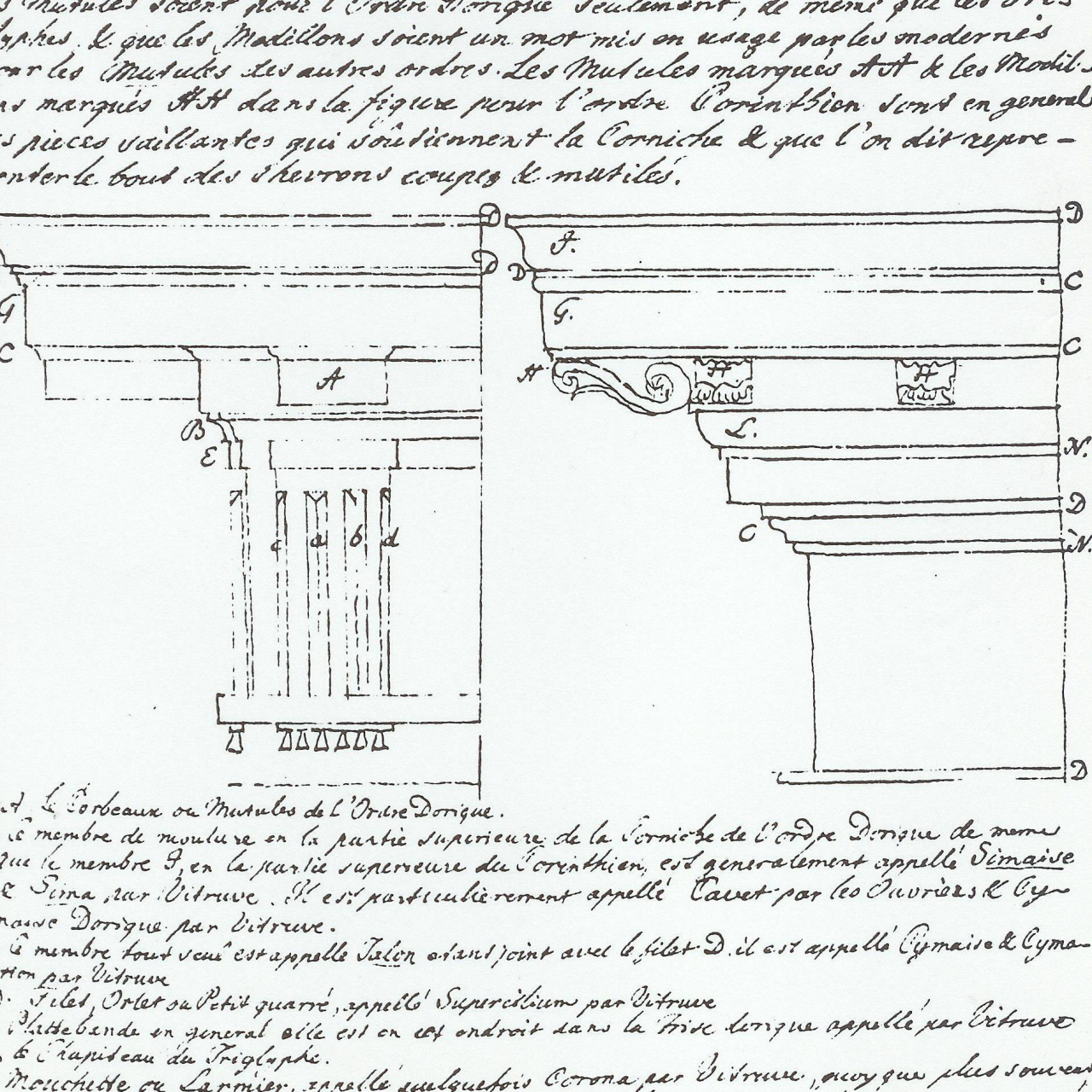

Einen wichtigen Beitrag zu diesem Schwerpunkt liefert das BMBF-Projekt "Exzerpte. Zur digitalen Erschließung und Edition einer besonderen Text-Bild-Konstellation - am Beispiel Johann Joachim Winckelmanns", das 2021 seinen Start genommen hat. Am IZEA ist die Koordinationsstelle des Projektes angesiedelt.

Winckelmann-Ausstellung (Weimar, Neues Museum, 2017)

Ein zentrales Teilprojekt stellt in diesem Zusammenhang das Forschungs- und Ausstellungsvorhaben zu Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) dar, das unter dem Titel „Winckelmann. Moderne Antike“ in Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar durchgeführt wird.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der projektive Charakter von Winckelmanns Antike, deren Imagination nicht nur vielfältige Antworten auf die ästhetischen und gesellschaftlichen Herausforderungen um 1800 zu geben versprach, sondern vielfach auch ästhetische, anthropologische sowie politische Debatten im 19. und 20. Jahrhundert inspirierte.

Mit Halle an der Saale und Weimar vereint das Projekt zwei für die Biographie und das Nachleben Winckelmanns wichtige Stationen: In Halle, wo u. a. Alexander Gottlieb Baumgarten, der Begründer der philosophischen Ästhetik, lehrte, begann der spätere Begründer der Archäologie und Kunstgeschichtsschreibung seine Studien (1738-1740). Nachweislich hat er hier die Büchersammlungen der Universität – und ganz besonders diejenige von Johann Peter von Ludewig, Professor der Rechtwissenschaft und später Kanzler der Universität – benutzt. Möglicherweise hatte er hier auch Zugang zur Münzsammlung Johann Heinrich Schulzes (1687-1744) und konnte damit zum ersten Mal mit Artefakten der klassischen Antike in Kontakt treten. In Weimar wiederum wurde Winckelmann nach seinem Tod selbst zum Klassiker, so etwa in der von Goethe herausgegebenen Publikation Winckelmann und sein Jahrhundert (1805), in der kommentieren elfbändigen Edition seiner Werke durch Carl Ludwig Fernow und Johann Heinrich Meyer (1808-1825), aber auch in Form seines bereits 1808 für Weimar angekauften Porträts von der Hand Anton von Marons.

Winckelmann und sein Jahrhundert

In einer lockeren Chronologie widmet sich der erste Teil der Ausstellung der vielschichtigen Genese von Winckelmanns Werk zwischen Tradition und Innovation. Mittels der Stichworte ‚Lesen‘, ‚Sehen‘ und ‚Anfassen‘ werden die anfangs vornehmlich textuellen und dann zunehmend sinnlichen Grundlagen von Winckelmanns Zugang zur Antike in Dresden, Rom und Florenz gezeigt.

Die frühe Winckelmann-Rezeption um 1800 ist durch eine dezidiert europäische Zirkulation und Vervielfältigung seiner Schriften und Ideen gekennzeichnet. Zahlreiche Reproduktionen der erst durch Winckelmann berühmt gewordenen Herkulanerinnen in Dresden veranschaulichen, wie sich das von ihm konturierte Antikenbild zunehmend etablierte. Die Auratisierung und Mythisierung Winckelmanns, der nicht zuletzt durch seinen gewaltsamen Tod zu einem ‚Klassiker‘ avancierte, wird besonders in den gleichsam zu Ikonen gewordenen Porträts anschaulich.

In gleich doppelter Hinsicht steht das Klassische damit im Zentrum der Ausstellung: Zum einen gilt Winckelmann als Diskursbegründer der modernen Rede vom Klassischen. Seine Formel der ‚edlen Einfalt und stillen Größe‘ griechisch-antiker Kunst avancierte zum Inbegriff einer klassisch-klassizistischen Kunstauffassung, in deren Zentrum Schönheit, Zeitlosigkeit, harmonische Proportionen und Mäßigung des Ausdrucks stehen. Zum anderen gilt Winckelmann selbst in vielen Disziplinen – von der Archäologie und Kunstwissenschaft über die Geschichte bis zur Literaturwissenschaft – als Klassiker und Gründungsheros. Der Ausstellung liegt die Hypothese zugrunde, dass beide Begriffe – das Klassische und der Klassiker – Konstrukte sind, die trotz ihres eigenen Anspruchs auf immerwährende Gültigkeit aus einem Rezeptionsprozess hervorgehen.

Winckelmann und die Moderne

Der zweite Teil der Ausstellung erörtert die Produktivität der von Winckelmann aufgeworfenen Fragen in den künstlerischen, wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Debatten des 19. und 20. Jahrhunderts. Der projektive Charakter, der bereits Winckelmanns Blick auf die Kunst der Antike kennzeichnet, ist auch für den Umgang der Moderne mit Winckelmann und seinen Ideen bestimmend. Anschaulich gemacht wird dies mit Blick auf die drei Themenbereiche ‚Ästhetik‘, ‚Anthropologie‘ und ‚Politik‘, die exemplarisch für die sowohl affirmative als auch kritische Auseinandersetzung mit Winckelmann in der Moderne stehen.

Nachleben und Aktualität des Klassischen

Ausgehend von der Figur Winckelmanns wird die Ausstellung die wiederholten Neu-Erfindungen des Klassischen vom 18. Jahrhundert an bis in die Gegenwart verfolgen. Sie widmet sich damit der Frage nach dem Status des Klassischen in der pluralen Moderne. Die unterschiedlichen, mitunter widersprüchlichen Vorstellungen des Klassischen, die sich in Anlehnung oder Kritik an Winckelmann etabliert haben, beruhen dabei nicht zuletzt auf den Ambivalenzen seiner Persönlichkeit und seiner eklektischen Arbeitsweise, die sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen speist. Am Beispiel Winckelmanns und seiner Nachwirkungen in ganz Europa soll gezeigt werden, wie das aus einem Prozess der Kanonisierung hervorgehende Klassische einerseits dogmatisch und mit überzeitlichem Anspruch auftritt, andererseits jedoch stets mit der Emphase einer Neuschöpfung einhergeht.

Informationen

Neuere Publikationen

- Elisabeth Décultot, Martin Dönike, Serena Feloj u. Fabrizio Salvazzi (Hg.): Die Winckelmann-Rezeption in Italien und Europa: Zirkulation, Adaption, Transformation. Berlin, Boston (2020) 2021 (= Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, 65).

- Darin: Elisabeth Décultot: Winckelmann – eine europäische Karriere. In: Die Winckelmann-Rezeption in Italien und Europa. Zirkulation, Adaption, Transformation. Hg. von E. Décultot, Martin Dönike, Serena Feloj und Fabrizio Slavazzi. Berlin, Boston 2021, S. 1–13 (Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, Bd. 65).

- Elisabeth Décultot: La storiografia dell’arte e la questione dei popoli tra Winckelmann e Herder. In: Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) – ein europäisches Rezeptionsphänom / Fenomeno europeo della ricezione. Hg. von Ortwin Dally, Maria Gazzetti, Arnold Nesselrath. Petersberg (Cyriacus. Studien zur Rezeption der Antike, Bd. 15), 2021, S. 165-175.

- Elisabeth Décultot: Metamorphosen der Freiheit. Zur Genealogie und Rezeption einer Schlüsselkategorie Winckelmanns. In: Kunst und Freiheit. Eine Leitthese Winckelmanns und ihre Folgen. Hg. von Adolf Heinrich Borbein u. Ernst Osterkamp. Stuttgart 2020, S. 1–25.

Mitglieder des Fachbeirats

Prof. Dr. Adolf Heinrich Borbein (Berlin)

Prof. Dr. Daniel Fulda (Universität Halle-Wittenberg)

Prof. Dr. Thomas Gaehtgens (Los Angeles, Getty Research Institute)

Prof. Dr. Luca Giuliani (Berlin, Wissenschaftskolleg)

Prof. Dr. Wolfgang Holler (Weimar, Klassik Stiftung)

Prof. Dr. Stefan Lehmann (Universität Halle-Wittenberg)

Dr. Kordelia Knoll (Dresden, Staatliche Kunstsammlungen)

Prof. Dr. Max Kunze (Berlin/Stendal, Winckelmann-Gesellschaft)

Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin, Humboldt-Universität)

Prof. Dr. Helmut Pfotenhauer (Würzburg)

Prof. Dr. Steffi Roettgen (München)

Prof. Dr. Sabine Schneider (Universität Zürich)

Dr. Wolfgang von Wangenheim (Berlin)

Mitglieder des Arbeitskreises

Dr. Martin Disselkamp (Berlin, BBAW)

Dr. Astrid Fendt (München, Glyptothek)

Prof. Dr. Christoph Frank (Mendrisio, Universitá della Svizzera)

Dr. Daniel Graepler (Universität Göttingen)

Dr. Christiane Holm (Universität Halle-Wittenberg)

Dr. Charlotte Kurbjuhn (Berlin, Humboldt-Universität)

Dr. Johannes Rössler (Universität Bern)

Dr. Alexander Rosenbaum (Weimar, Klassik Stiftung)

Dr. Christoph Schmälzle (Berlin, Freie Universität)

Dr. Esther Sophia Sünderhauf (München, Stadtmuseum)

Dr. Bettina Werche (Weimar, Klassik Stiftung)

Links

Darstellung des Projekts auf der Seite der Klassik Stiftung Weimar

Neues Museum, Weimar

Sammlung digitalisierter Schriften Winckelmanns beim Themenportal „Geschichte der Kunstgeschichte“

Übersicht über die geplanten Veranstaltungen aus Anlass der Winckelmann-Jubiläen 2017/18, Winckelmann-Gesellschaft (Stendal)