4. Repräsentationsformen und epistemische Muster

Die spezifische kulturelle Öffnungssituation der Aufklärung zeichnet sich insbesondere durch eine tiefgreifende Veränderung der vorherrschenden Wissensordnungen aus, welche die stetig anwachsende Vielfalt der Weltdeutungen wie der sie anleitenden und strukturierenden epistemischen Muster reflektiert. Der Forschungsschwerpunkt thematisiert die künstlerische, mediale und diskursive Dimension dieses epistemischen Wandels. Ausgehend von der Voraussetzung einer engen funktionalen Verbindung von Theorien und Praktiken wird nach spezifischen Mustern der Weltdeutung und -aneignung gefragt, sowie nach deren jeweiligen medialen Erscheinungsformen.

Der Fokus liegt dabei vor allem auf temporalen, strukturalen, transzendenzgerichteten und rhetorisch-pragmatischen Deutungsmustern in ihrer essentiellen Einbindung in Kontexte symbolischer Repräsentation. Dies ermöglicht einen differenzierten Zugang zur Erschließung der im Zeichen der Aufklärung unternommenen bzw. unter deren Einwirkung eingetretenen Entgrenzungen, Verschiebungen und Kontingenzen sowie zu den neu etablierten Standards und Verbindlichkeiten im Feld des Epistemischen. Damit erlaubt der Forschungsschwerpunkt einen neuen Blick auf die Aufklärung als Basis und Motor kognitiver Neuordnung, der auch der inhärenten Dynamik jeglicher Wissensordnung Rechnung trägt.

Projekte

Genealogie der Philologie. Zur formativen Phase der Klassischen, Biblischen und Neueren Philologie (1777-1818)

Projekt: Skulptur und Sakralität. Bildhauerische Neukonzeptionen in religiösen Bildräumen von Paris am Übergang zur Moderne (1700-1850)

Aufklärung, Klassizismus und Klassik. Epochenbegriffe als historische Konstruktionen im europäischen Kontext

Antike-Rezeption im 18. Jahrhundert - Antiquitatum Thesaurus

Projekt: Antike-Rezeption im 18. Jahrhundert. Antiquitatum Thesaurus. Antiken in den europäischen Bildquellen des 17. und 18. Jahrhunderts

Leitung: Prof. Dr. Elisabeth-Décultot, Prof. Dr. Arnold Nesselrath (Rom) und Prof. Dr. Ulrich Pfisterer (Ludwig-Maximilian-Universität München)

Förderung: Union der Akademien

Laufzeit: Langzeitprojekt (24 Jahre) (Start: 2021)

Ausführende Stelle: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Philosophische Gedächtnistheorien der Aufklärung Philosophische Gedächtnistheorien der Aufklärung

Historia literaria. Ordnung, Erschließung, Speicherung und Tradierung von Wissen

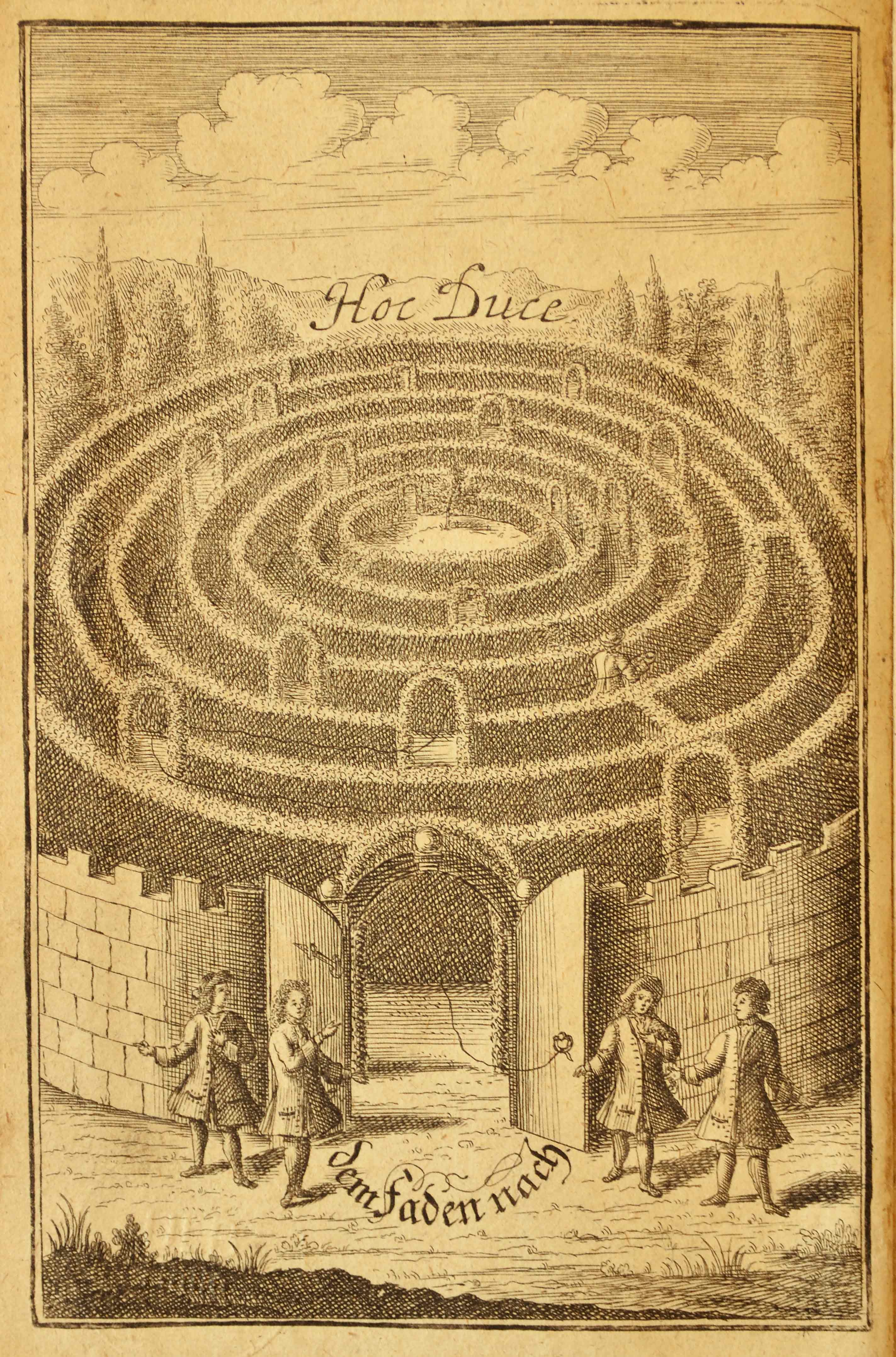

Amüsement und Risiko: Aufklärung als Spiel im französischen und italienischen 18. Jahrhundert

Prof. Dr. Robert Fajen

Die Aufklärungsforschung hat dem Spiel-Begriff bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Zwar fällt, wenn die Werke bestimmter Autoren näher charakterisiert werden, nicht selten das Epitheton 'spielerisch', doch wird das Adjektiv in diesen Fällen gewöhnlich metaphorisch und dementsprechend unpräzise verwendet.