Lesen, exzerpieren, zitieren, plagiieren: Schriftkultur, Wissenspraktiken und Autorschaft von der Frühen Neuzeit bis zur Moderne

Projektleiter: Prof. Dr. Elisabeth Décultot

Projektbearbeiter: Prof. Dr. Helmut Zedelmaier, Mike Rottmann, Aleksandra Ambrozy

Laufzeit des Projekts: 01.11.2015 – 31.01.2020

Das Projekt untersucht Transformationen des Lesens und Schreibens im Blick auf Praktiken des Exzerpierens, Zitierens und Plagiierens im Zeitraum von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart in gesamteuropäischer Perspektivierung. Dabei gilt dem 18. Jahrhundert als Übergangsepoche und Bindeglied zwischen humanistischer Tradition und Moderne besondere Aufmerksamkeit.

Dieses Projekt liefert den theoretischen und methodischen Rahmen für das von Prof. Dr. Elisabeth Décultot konzipierte Projekt "Exzerpte. Zur digitalen Erschließung und Edition einer besonderen Text-Bild-Konstellation — am Beispiel Johann Joachim Winckelmanns", das seit April 2021 vom BMBF gefördert wird.

Prokjektbeschreibung

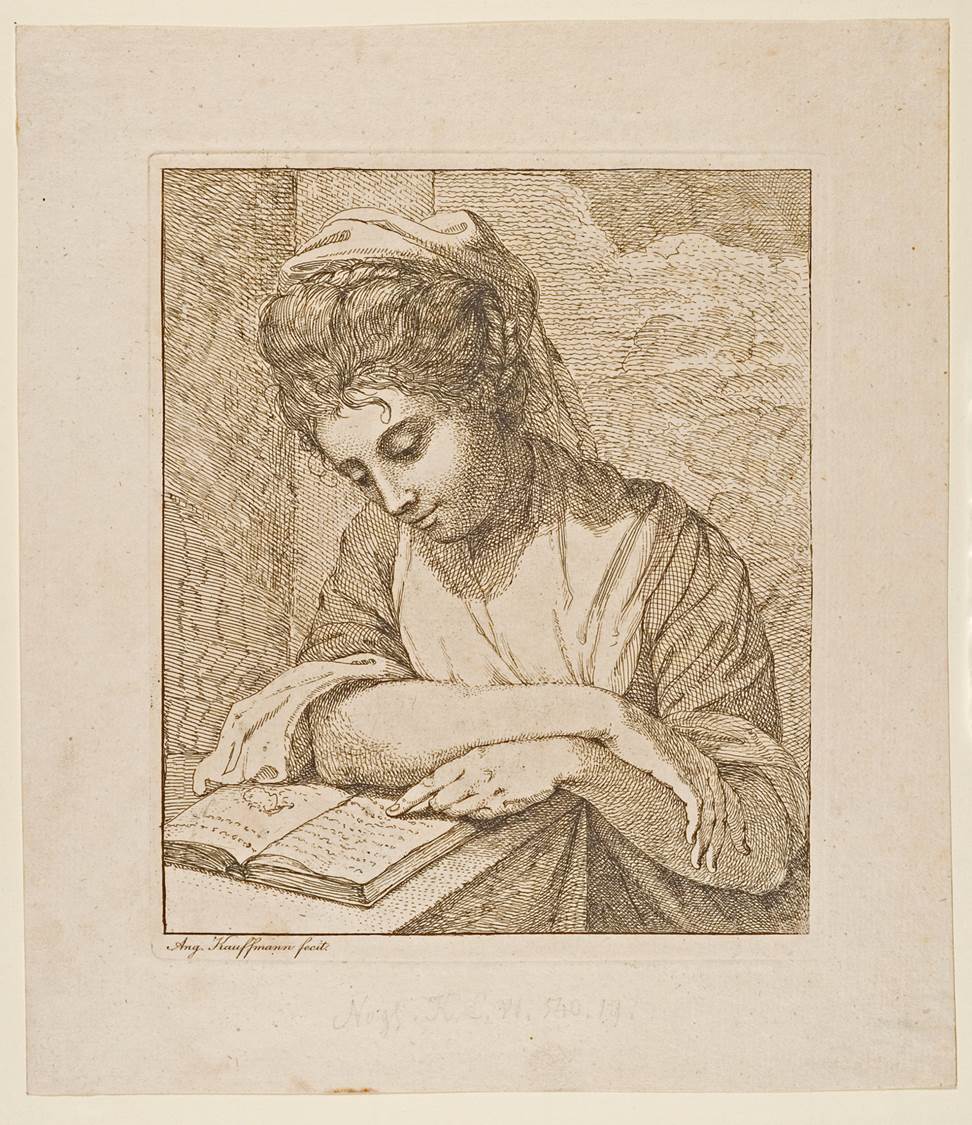

Lesen als Tätigkeit

Lesen, Exzerpieren und damit verknüpfte Praktiken wie das Zitieren und Plagiieren sind grundlegende Tätigkeiten schriftlicher Wissensproduktion und -zirkulation. Sie werden kultur-, epochen- und fachübergreifend geübt. Ihre unterschiedlichen Formen und Praktiken standen lange Zeit im Schatten historischer und philologischer Aufmerksamkeit. Vielfach wurden sie als selbstverständliche, weitgehend invariable Tätigkeiten aufgefasst. Mit der Digitalisierung, die das Sammeln, Speichern und Zirkulieren von Informationen mit neuen technischen Möglichkeiten verbindet, wächst in jüngster Zeit auch das Interesse, Wissens- und Literaturproduktionen hinsichtlich ihrer veränderlichen Praktiken und Techniken zu untersuchen.

Vom Exzerpieren zum Schreiben

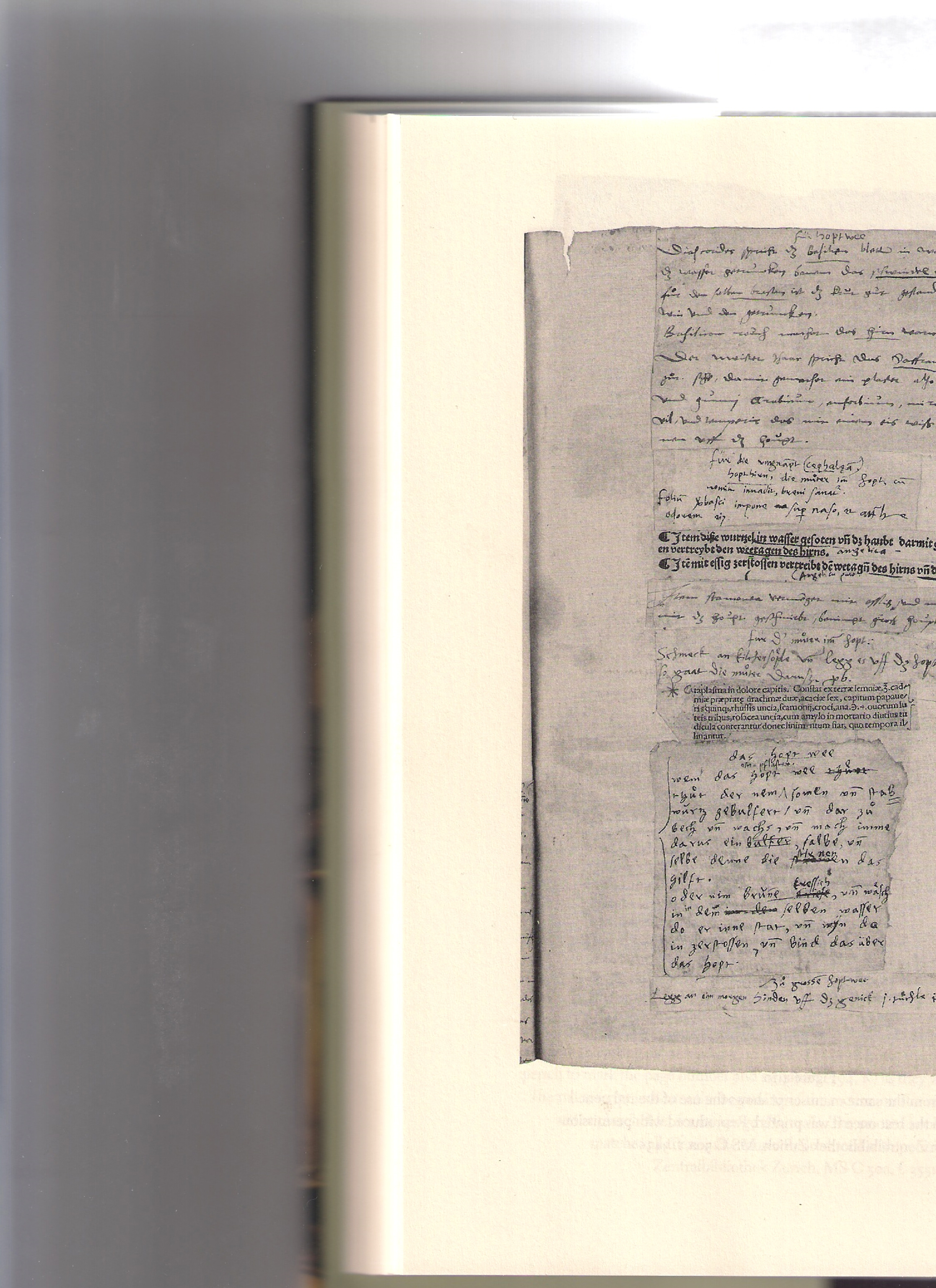

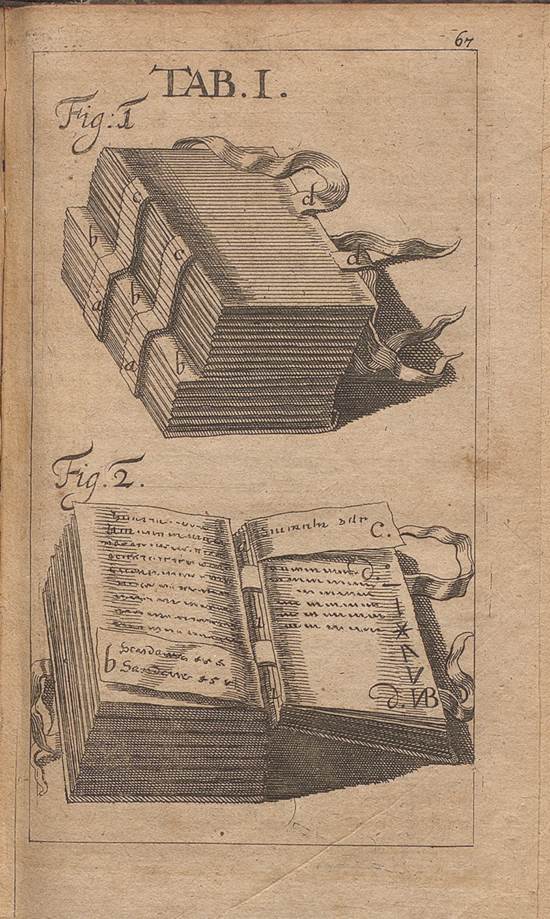

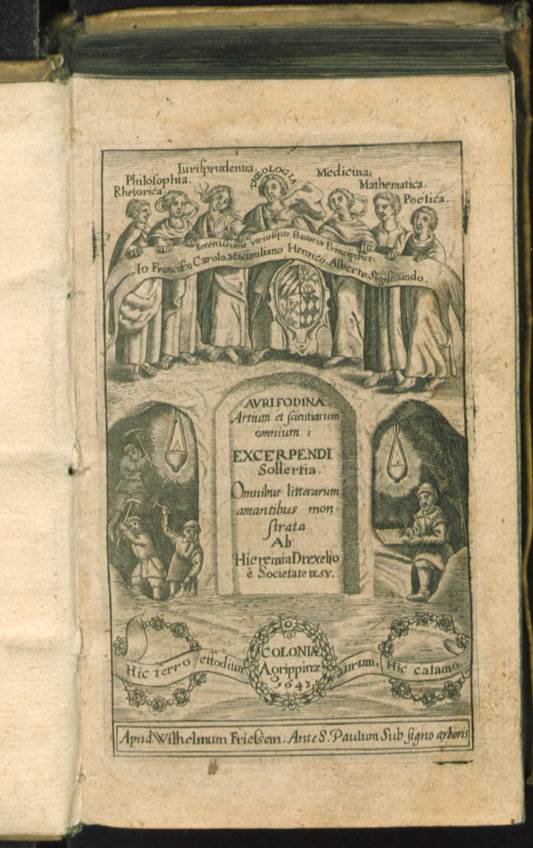

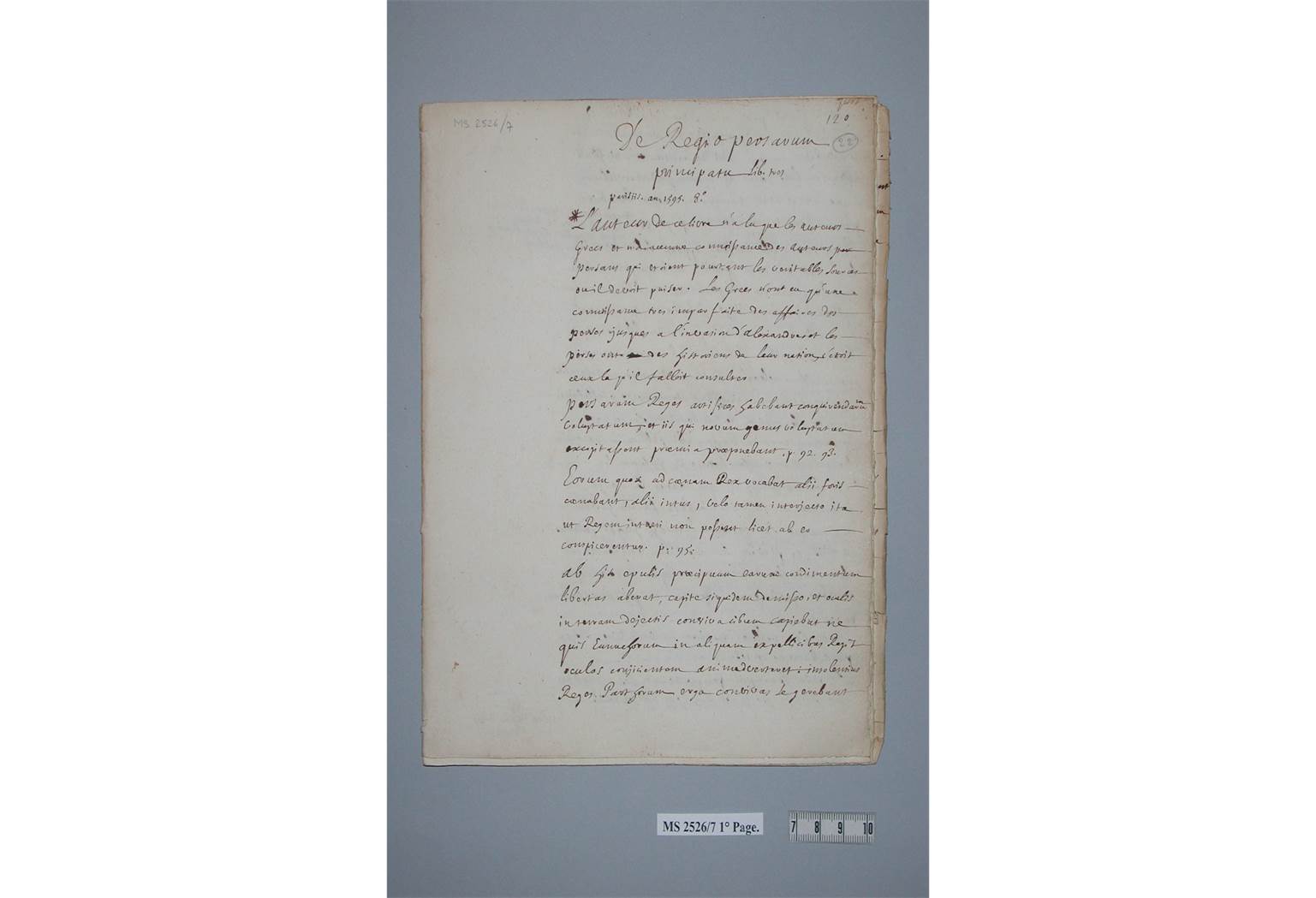

Ausgangspunkt der im Projekt unternommenen Untersuchungen ist die Praxis des Exzerpierens. Obwohl die Geschichte des Lesens ein bedeutender Teilbereich der geisteswissenschaftlichen Forschung ist, gibt es nur wenige Untersuchungen über die Kunst des ,Exzerptes‘ (Lateinisch: excerptum, Französisch: extrait, Englisch: excerpt oder extract, Italienisch: estratto) und die damit verbundene Praxis, Sammlungen von Leseaufzeichnungen anzufertigen. Seit der Renaissance wurden die europäischen Gelehrten angehalten, Exzerpthefte – Sammlungen von Leseaufzeichnungen – anzulegen. Die allzeit verfügbaren Exzerpthefte, die bei jeder Lektüre mit neuen Informationen angereichert wurden und gelegentlich den Umfang von handgeschriebenen Bibliotheken annehmen konnten, dienten einerseits als Speicher für ausgewählte Auszüge, Zitate, Tropen oder Ideen. Andererseits wurden sie als Steinbrüche ausgewertet, denen sich Materialien für die Herstellung eigener Texte entnehmen ließen.

Zwischen Lektürespeicher und Schreibfabrik

Für die Geschichte des Lesens und Schreibens – und damit auch des Zitierens oder Plagiierens – erweisen sich solche Exzerpthefte als Quellen von außerordentlichem Wert. Über wenigstens zwei zentrale Aspekte der Produktion von Texten geben sie wichtige Aufschlüsse. Dokumentiert wird einerseits die Lesetätigkeit des Exzerpierenden: Exzerpthefte belegen die Vertrautheit mit diesem oder jenem Autor, die Vorliebe für dieses oder jenes Fach. Doch beschränkt sich ihre Aussagekraft nicht auf die Funktion als Register der gelesenen Werke und Quellenverzeichnisse. Exzerpthefte bilden auch die Keimzelle der eigenen Schreibarbeit; sie erlauben einen Einblick in die Werkstatt des Schreibenden. Ihnen lässt sich entnehmen, wie das in einem fremden Werk Gelesene im eigenen Werk verarbeitet und verwandelt wurde.

Fragestellungen

Das Projekt untersucht Transformationen des Lesens und Schreibens im Blick auf Praktiken des Exzerpierens, Zitierens und Plagiierens im Zeitraum von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart in gesamteuropäischer Perspektivierung. Dabei gilt dem 18. Jahrhundert als Übergangsepoche und Bindeglied zwischen humanistischer Tradition und Moderne besondere Aufmerksamkeit.

Dieses Projekt liefert den theoretischen und methodischen Rahmen für das von Prof. Dr. Elisabeth Décultot konzipierte Projekt „Exzerpte. Zur digitalen Erschließung und Edition einer besonderen Text-Bild-Konstellation — am Beispiel Johann Joachim Winckelmanns“, das seit April 2021 vom BMBF gefördert wird.

Publikationen

- Elisabeth Décultot: Über das Exzerpieren schreiben. Exzerptsammlungen und ihre Autoren im 18. Jahrhundert. In: Katja Barthel (Hg.): Dynamien historischer Schreibszenen. Diachrone Perspektiven vom Spätmittelalter bis zur klassischen Moderne. Berlin/Bostonn: Walter de Gruyter 2022 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte, Bd. 168), S. 197—216.

- Elisabeth Décultot, Fabian Krämer u. Helmut Zedelmaier (Hg.): Towards a History of Excerpting in Modernity (= Special Issue: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte / History of Science and Humanities 43/2, 2020, S. 163–306). https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15222365/2020/43/2

- Mike Rottmann: Verstehendes Entziffern eines ‹historisierten› Papierarbeiters. Methodische und responsive Reflexionen zur Erschließung, Edition und Kommentierung von Friedrich Nietzsches nachgelassener Bibliothek. In: Randkulturen: Lese- und Gebrauchsspuren in Autorenbibliotheken des 19. und 20. Jahrhunderts. Hg. von A. Jaspers und A. B. Kilcher. Göttingen 2020, S. 110–137.

- Helmut Zedelmaier: Zacharias Konrad von Uffenbach. Fünf Schlaglichter auf einen gelehrten Sammler. In: Zacharias Konrad von Uffenbach. Büchersammler und Polyhistor in der Gelehrtenkultur um 1700. Hg. v. Markus Friedrich und Monika E. Müller. Berlin, Boston (2020) 2021, S. 11–68.

- Elisabeth Décultot: Das VD 18 und die Arbeit am Text. Ein Erfahrungsbericht, in: Einladung in das 18. Jahrhundert. Bücherwelten digital erleben (Begleitbroschüre zur gleichnamigen Ausstellung, Halle, Franckesche Stiftungen, 18.11.2021-13.02.2022) Hg. von Brigitte Klosterberg unter Mitarbeit von Anne Lulu Fetscher, Calbe 2021, S. 34–37.

Weiterführende Literatur

- Blair, Ann: Reading Strategies for Coping with Information Overload ca. 1550–1700. In: Journal of the History of Ideas 64 (2003), S. 11-28.

- Dies.: Note-Taking as an Art of Transmission. In: Critical Inquiry 31 (2004), S. 85-107.

- Dies.: Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age. New Haven und London 2010.

- Bollbuck, Harald: Wahrheitszeugnis, Gottes Auftrag und Zeitkritik: Die Kirchengeschichte der Magdeburger Zenturien und ihre Arbeitstechniken. Wiesbaden 2014.

- Brendecke, Arndt: ‹Durchschossene Exemplare›. Über eine Schnittstelle zwischen Handschrift und Druck. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 59 (2005), S. 50-64.

- Burke, Peter: Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft. Berlin 2001 (Originaltitel: A Social History of Knowledge. Cambridge 1997).

- Cavallo, Guglielmo/Chartier, Roger (Hg.): Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm. Frankfurt a.M. 1999 (Originaltitel: Storia della lettura nel mondo occidentale. Roma/Bari 1995).

- Cevolini, Alberto: De Arte Excerpendi. Imparare a dimenticare nella modernità. Firenze 2006.

- Darnton, Robert.: Erste Schritte zu einer Geschichte des Lesens. In: Ders.: Der Kuß des Lamourette. Kulturgeschichtliche Betrachtungen. München und Wien 1998, S. 98-134 (Originaltitel: First Steps Toward a History of Reading. In: The Kiss of Lamourette. Reflections in Cultural History. New York 1990, S. 154-187).

- Daston, Lorraine: Warum sind Tatsachen kurz? In: Büscher, B. (Hg.): Cut and paste um 1900. Der Zeitungsausschnitt in den Wissenschaften. Berlin 2002 [= Kaleidoskopien. Zeitschrift für Mediengeschichte und Theorie 4], S. 132-144.

- Dies.: Taking Note(s). In: Isis 95 (2004), S. 443-448.

- Décultot, Elisabeth: Johann Joachim Winckelmann. Enquête sur la genèse de l’histoire de l’art. Paris 2000 (dt. Übers.: Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften. Ein Beitrag zur Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Übers. von W. von Wangenheim und M. R. Hofter. Ruhpolding 2005).

- Dies. (Hg.): Lesen, Kopieren, Schreiben. Lese- und Exzerpierkunst in der europäischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Berlin 2014 (deutsche, mit einer neuen Einleitung versehene Übersetzung von: Dies. (Hg.): Lire, copier, écrire. Les bibliothèques manuscrites et leurs usages au XVIIIe siècle. Paris 2003)

- Dies. (Hg.): Musées de papier. L’Antiquité en livres, 1600-1800. Paris 2010 (Katalog der Ausstellung Musées de papier. L’Antiquité en livres, 1600-1800, Musée du Louvre, 22. Sept. 2010-3. Jan. 2011).

- Grafton, Anthony: Commerce with the Classics: Ancient Books and Renaissance Readers. Ann Arbor 1997.

- Heesen, Anke te: The Notebook: A Paper-Technology. In: Latour, B./Weibel, P. (Hg.): Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Cambridge/MA 2005, S. 582-589.

- Krajewski, Markus: Zettelwirtschaft: Die Geburt der Kartei aus dem Geist der Bibliothek. Berlin 2002.

- Krämer, Fabian: Ein papiernes Archiv für alles jemals Geschriebene. Ulisse Aldrovandis Pandechion epistemonicon und die Naturgeschichte der Renaissance. In: NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 21 (2013), S. 11-36.

- Ders.: Ein Zentaur in London. Lektüre und Beobachtung in der frühneuzeitlichen Naturforschung. Affalterbach 2014.

- Ders./Zedelmaier, Helmut: Instruments of Invention in Renaissance Europe: The Cases of Conrad Gesner and Ulisse Aldrovandi. In: Intellectual History Review 24,3 (2014), S. 321-341.

- Malcolm, Noel: Thomas Harrison and his ‹Ark of Studies›: An Episode in the History of the Organization of Knowledge. In: The Seventeenth Century 19 (2004), S. 196-232.

- Marten, Maria/Piepenbring-Thomas, Carola: Fogels Ordnungen. Aus der Werkstatt des Hamburger Mediziners Martin Fogel (1634-1675). Frankfurt a.M. 2015.

- Meinel, Christoph: Enzyklopädie der Welt und Verzettelung des Wissens: Aporien der Empirie bei Joachim Jungius. In: Eybl, F. M. u.a. (Hg.): Enzyklopädien der Frühen Neuzeit. Beiträge zu ihrer Erforschung. Tübingen 1995, S. 162-187.

- Moss, Ann: Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought. Oxford 1996.

- Müller-Wille, Staffan/Scharf, Sara: Indexing Nature. Carl Linnaeus (1707-1778) and his Fact-Gathering Strategies. In: Working Papers on the Nature of Evidence. How Well do ‚Facts‘ Travel? 36/37 (2009), S. 1-39.

- Nakládalová, Iveta: La lectura docta en la Primera Edad Moderna (1450-1650). Madrid 2013.

- Nelles, Paul: Note-taking Techniques and the Role of Student Notebooks in the Early Jesuit Colleges. In: Archivum Historicum Societatis Iesu 76 (2007) S. 75-112.

- Ders.: Reading and Memory in the Universal Library: Conrad Gessner and the Renaissance Book. In: Beecher, D./Williams, G. (Hg.): Ars Reminiscendi: Mind and Memory in Renaissance Culture. Toronto 2009, S. 147-169.

- Saenger, Paul: Benito Arias Montano and the Evolving Notion of Locus in Sixteenth-Century Printed Books. In: Word & Image 17 (2001), S. 119-137.

- Siegert, Bernhard/Vogl, Joseph (Hg.): Europa. Kultur der Sekretäre. Zürich und Berlin 2003.

- Stolberg, Michael: Medizinische Loci communes. Formen und Funktionen einer ärztlichen Aufzeichnungspraxis im 16. und 17. Jahrhundert. In: NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin 21 (2013), S. 37-60.

- Waquet, Françoise (Hg.): Mapping the World of Learning: The Polyhistor of Daniel Georg Morhof. Wiesbaden 2000.

- Dies.: L’ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent, XVIe-XXIe siècles. Paris 2015.

- Yeo, Richard: Notebooks, English Virtuosi, and Early Modern Science. Chicago 2014.

- Zedelmaier, Helmut/Mulsow, Martin (Hg.): Die Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit. Tübingen 2001.

- Zedelmaier, Helmut: Gelehrtes Wissensmanagement in der Frühen Neuzeit. In: Neuhaus, Helmut (Hg.): Die Frühe Neuzeit als Epoche. München 2009 [= Historische Zeitschrift 49, Beiheft], S. 77-89.

- Ders.: Werkstätten des Wissens zwischen Renaissance und Aufklärung. Tübingen 2015.