Historisieren

Projektleiter: Prof. Dr. Daniel Fulda

Zu historisieren, d.h. alles Sein in seinem Gewordensein zu sehen und daraus zu verstehen, gilt seit Troeltsch, Koselleck und Foucault als grundlegendes Denkmuster der kulturellen Moderne, das entscheidend im langen 18. Jahrhundert geprägt wurde. Zu historisieren stellt Kontinuitäten her und reagiert dadurch auf eine spezifisch moderne Kontingenzerfahrung. Die praktische Relevanz ist vielfach und weitreichend: Geschichtlich zu denken steuert seitdem politische Legitimationsstrategien ebenso wie ästhetische Wertmaßstäbe, die Methodik der Geisteswissenschaften ebenso wie das Identitätsmanagement moderner Subjekte.

Projektbeschreibung

1. Historisierung gilt als ein Vorgang, der im Laufe der europäisch-westlichen Neuzeit immer weitere Bereiche von Kultur und Gesellschaft dem ‚historischen Denken‘ unterwarf. Doch ist die damit einhergehende Annahme zu hinterfragen, mehr Historisieren gehe regelmäßig mit zunehmendem Geltungsverlust der universalen Vernunft, einer als unwandelbar vorausgesetzten Natur, religiöser Transzendenzpostulate, der Tradition oder anderer Maßstäbe einher, die jeweils (noch) nicht historisiert sind oder als prinzipiell nicht historisierbar vorausgesetzt werden. Mit der Leitfrage nach dem paradoxen Zusammenwirken von Historisierung und ihren – weiterbestehenden oder sogar integrierten – ‚Widerparten‘ soll das Forschungsfeld neu geöffnet werden.

Unbefriedigend ist 2. die Konzentration der Forschung auf die Geschichtsvorstellungen der Philosophen und Dichter sowie auf die großen Autoren der Historiographiegeschichte. Die im Forschungsfeld Historisierung geplanten interdisziplinären Untersuchungen zielen gleichermaßen auf die Praktiken der Historisierung, um deren immense Reichweite präziser bestimmen zu können.

Gehemmt stellt sich die bisherige Forschung 3. durch eine weitgehende Segmentierung nach Sprachen dar. Wir beabsichtigen daher, die auf das deutschsprachige Mitteleuropa bezogene Forschung mit der auf Frankreich und Großbritannien gerichteten zu vermitteln und nach Möglichkeit auch weniger beachtete Länder wie Italien und Russland einzubeziehen. Das besondere Augenmerk richtet sich auf das ‚lange 18. Jahrhundert‘, das als entscheidende Phase der Historisierung gilt, doch werden punktuell auch die vorangehenden und nachfolgenden Jahrhunderte der Neuzeit in die Untersuchung einbezogen, damit qualitative wie quantitative Reichweite des sattelzeitlichen Historisierungsschubes beurteilt werden können.

Die Arbeit im Projektbereich setzte Daniel Fulda u.a. mit der Redaktion eines interdisziplinären Handbuchs zum Thema Literatur & Geschichte fort. Es soll in der Reihe der Handbücher zur Kulturwissenschaftlichen Philologie des Verlags De Gruyter erscheinen (Mitherausgeber: Franz Leander Fillafer, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien; Mitarbeit: Jakob Heller, Germanistisches Institut Halle).

Neuere Vorträge zum Thema

- Latenzen der Geschichte (modern verstanden) und die Katachresen ihrer Darstellung. Einige Beobachtungen anhand von Chodowieckis Menschheitsgeschichte in zwölf Kalenderbildern. Vortrag auf der Tagung „Katachresen der Latenz. Rhetorik – Ästhetik – Geschichte“, 2. September 2021, Universität Basel, eikones – Center for the Theory and History of the Image

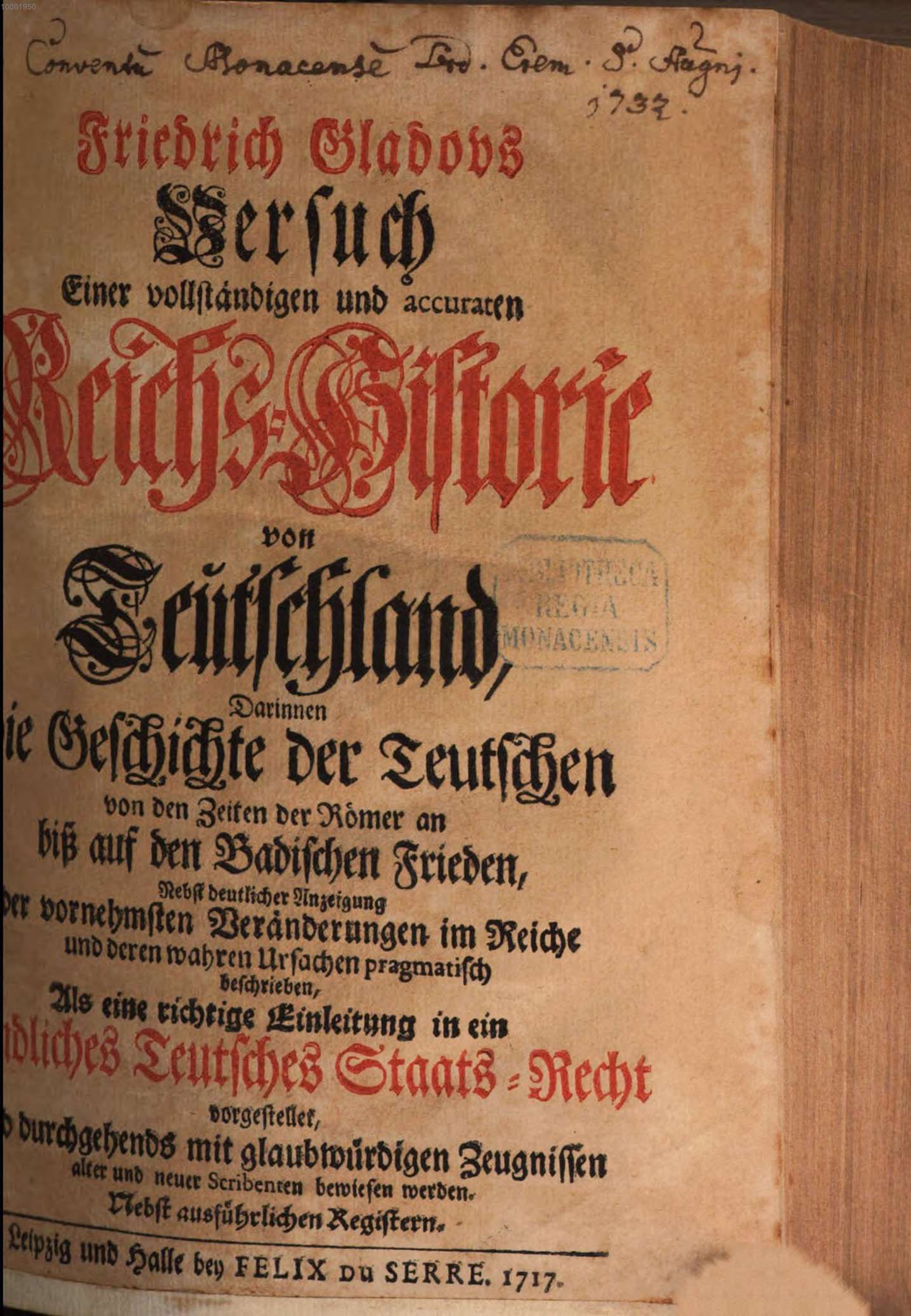

- Gegenwärtigkeit als Ideal – Gegenwart als Ziel. Raum und Zeit in historiographischen Programmtex-ten und -bildern der Aufklärung. Vortrag auf Online-Tagung des GRK 2291: Gegenwart/Literatur „Transformation, Referenz, Präsenz. Zum Wandel des Gegenwartskonzepts zwischen 1750 und 1800“, 18. Februar 2021

- Philosophy of History: How Religious Is It? Transcendence and Immanence in Herder and Bossuet, Vortrag in der Vortragsreihe Universal Histories, 3. März 2020, Universität Oxford

- Wie anachronistisch darf bzw. muss Geschichtsdarstellung heute sein? Vortrag auf der Tagung Geschichtsdenken heute? Inszenierte Geschichte – historische Differenz – kritisches Bewusstsein, 7. Februar 2020, Universität Bremen

- Verlockung und Unvermeidlichkeit des Anachronismus. Grenzen des Historisierens in der Gegenwartsliteratur [mit Stoffen aus dem 18. Jh.], Vortrag auf der Jahrestagung „Historisieren", 6. Dezember 2019, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin

- Geschichtszeit und ästhetische Eigenzeit im historischen Roman, 16. November 2018, Universität Leipzig

Neue Veröffentlichungen

- Latenzen der Geschichte (modern verstanden) und die Brüche ihrer Darstellung. Einige Beobachtungen anhand von Chodowieckis Menschheitsgeschichte in zwölf Kalenderbildern. In: Bildbruch - Beobachtungen an Metaphern 3 (2022), "Katachresen der Latenz", S. 108–124. open access

- Erziehung des Menschengeschlechts. Der Geschichtsdenker Herder - ein Klassiker des Historismus? In: Hans Adler, Gesa von Essen, Werner Frick (Hg.): Der 'andere Klassiker'. Johann Gottfried Herder und die Weimarer Konstellation um 1800. Göttingen: Wallstein 2022, S. 115–142.

- Wie anachronistisch darf, muss oder soll Geschichtsdarstellung heute sein? Eine Theorieskizze mit einer Beispielanalyse literarischer Homosexualitätshistorie. In: Gisela Febel, Sonja Kerth, Elisabeth Lienert (Hg.): Wider die Geschichtsvergessenheit. Inszenierte Geschichte - historische Differenz - kritisches Bewusstsein. Bielefeld: transcript 2022, S. 115–136. open access

- „Winkelmanns Historismus“. Zu einer Formel Friedrich Schlegels und ihrer (Nicht-)Rezeption in Deutschland und Italien, zugleich ein Plädoyer für einen komplexeren Historismusbegriff. In: Elisabeth Décultot [u.a.] (Hg.): Die Winckelmann-Rezeption in Italien und Deutschland. Zirkulation, Adaption, Transformation. Berlin, Boston 2021, S. 207–225.

- Time Travel as Running Around in Circles. The Popular Historical Novel and the Sense of Historicity in Today’s Society. In: Stefan Berger, Nicola Brauch and Chris Lorenz (Hg.): Analysing Historical Narratives. On Academic, Popular and Educational Framings of the Past. New York, Oxford 2021, S. 240–256.

- Weltverbesserung, Gefahrenbewältigung oder existentielle Steigerung? Säkulare und religiöse Zukunftserwartungen in der Formierungsphase der Moderne. In: Matthias Pohlig und Detlef Pollack (Hg.): Die Verwandlung des Heiligen: Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion. Berlin 2020, S. 57–95.

- Liebe geht durch alle Zeiten? Historische und poetologisch-selbstreflexive Anachronismen im romanhaften Geschichtserzählen von Sexualität und Geschlechterrollen. In: Daniel Fulda und Stefan Jäger (Hg.). In Zusammenarbeit mit Elena Agazzi: Romanhaftes Erzählen von Geschichte. Vergegenwärtigte Vergangenheiten im beginnenden 21. Jahrhundert. Berlin/Boston 2019, S. 81-110.

- Elisabeth Décultot, Daniel Fulda und Christian Helmreich (Hg): Poetik und Politik des Geschichtsdiskurses. Deutschland und Frankreich im langen 19. Jahrhundert / Póetique et politique du discours historique en Allemagne et en France (1789-1914). Heidelberg 2018 (Germanisch-Romanische Forschungen. Beiheft 78).

- Sattelzeit(en). Zäsuren am Anfang (und am Ende)? der Moderne. In: INDES Zeitschrift für Politik und Gesellschaft 2018, H. 1, S. 16-22.