‚Klassiker‘ als Konstrukt der Aufklärung

Projektleiter: Prof. Dr. Daniel Fulda

Das 18. Jahrhundert ist das klassizistische Jahrhundert par excellence: In der Architektur, der Literatur und der Kunst erlebte die formale und normative Vorbildlichkeit der Antike gleich mehrere Hochphasen, ebenso prägte sie Diskurse und Ikonographien der Politik und schlug sich in der Revolutionszeit sogar in der Mode nieder. Hinzu kam ein das Jahrhundert durchziehendes Bestreben, selbst klassisch zu werden bzw. Werke, Künstler und Autoren der eigenen Nation, ja eine ganze Epoche der eigenen Geschichte als normgebende Orientierungspunkte zu kanonisieren. In Frankreich feierte man die Epoche Ludwigs XIV. retrospektiv als höchste Blüte der Kulturgeschichte, auf der anderen Seite des Rheins erwartete man ein klassisches Zeitalter der deutschen Literatur für die nahe Zukunft.

Als Phänomen ist die Hochkonjunktur des Klassizismus in der Aufklärung recht gut bekannt, doch wirft sie nach wie vor Deutungsfragen auf, die fundamental sind für unser Verständnis der Epoche: Wie vertrug sich die massive, das Jahrhundert durchaus kennzeichnende Neigung zum Klassischen, sei es das Antike, das Normative oder beides zugleich, mit der Ausrichtung auf eine bessere Zukunft und der Autoritätskritik, die als charakteristisch für die Aufklärung gelten? Bestand hier ein fundamentaler Konflikt, oder ist das Verhältnis von Aufklärung und Klassizismus als komplementäre Ergänzung zu verstehen, die gerade deshalb produktiv wurde, sei es kulturell, sei es politisch, weil sie divergierende Bedürfnisse integrierte? Wie viel normativ befestigte Beheimatung im Klassischen brauchten ein sich als aufgeklärt begreifender, freier Geist und eine in Bewegung kommende Gesellschaft, in der die traditionellen Ordnungen des Wissens, Glaubens und Handeln keine selbstverständliche Geltung mehr besaßen? Oder umgekehrt: wie viel Originelles sollte in die Nachahmung der klassischen Vorbilder eingehen; wie viel (bewusste) Konstruktion steckt in der idealisierenden Kanonisierung von Klassikern?

Publikation

Daniel Fulda: Seit wann und warum gibt es „deutsche Klassiker“? Zwölf Thesen im Ausgang von Klassiker-Erwartung und Buchmarkt des langen 18. Jahrhunderts. Stuttgart, Leipzig 2021.

Die Kanonisierung „deutscher Klassiker“ ist, so die These des Buches, ein Ergebnis der Aufklärung. In der Germanistik wird sie herkömmlich dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts zugeschrieben, tatsächlich jedoch erfolgte sie nicht erst retrospektiv, sondern bereits im späten 18. Jahrhundert aufgrund einer jahrzehntelangen Erwartung, dass die Deutschen ebenso ihre anerkannten Spitzenwerke und -autoren haben würden wie andere Nationen der Antike und Neuzeit.

Die entscheidende Kanonisierungsinstanz bildete der Buchmarkt, der seit 1789 ausdrücklich so genannte Reihen „deutscher Klassiker“ produzierte. Insbesondere für in Wien ansässige Nachdrucker fungierten die „deutschen Klassiker“ als ebenso gewinn- wie prestigeträchtige Marke. Die 2021 publizierte Akademie-Abhandlung unternimmt eine methodische Kritik des in der Forschung dominanten Rezeptionsparadigmas und rekonstruiert die Erwartung „claßischer Schriftsteller“ im Zeitalter der Aufklärung. In den Beiträgen Herders, Wielands und Schillers bildete sich dort ein neuer, historisierter Klassikerbegriff mit Distanzierung von einer höfischen oder gelehrten Publikumsorientierung heraus. In Weimar formulierten Autoren wie Goethe oder ein Verleger wie Bertuch zudem ein Klassikerkonzept, das sich auf die Geschäftsinteressen im expandierenden Buchmarkt und die Konsuminteressen der Leser stützte. Ökonomische, herstellungstechnische und ästhetische Wertbildung hingen bei der zugleich diskursiven und buchhändlerischen Klassikerproduktion um 1800 eng zusammen. In der nicht mehr überschaubaren Bücher-Masse, der sich die deutschen Leser zunehmend gegenübersahen, fungierte das Klassiker-Etikett als Auszeichnung des Herausragenden, das für viele attraktiv ist. ‚Klassiker‘ waren nun massenhaft verfügbar, obwohl sie vom Massenhaften abgehoben wurden. Diese Paradoxie machte sie wertvoll sowohl für Verleger, nämlich in kommerzieller Hinsicht, als auch für das Publikum, dem die Orientierung im literarischen Feld erleichtert wurde.

Neuere Vorträge zum Thema

- 20. Mai 2019, Internationale Graduiertenschule "Verbindlichkeit und Normen der Vergesellschaftung", MLU Halle, Vortrag: ,Klassiker' als Erzeugung literarästhetischer Verbindlichkeit

- 17. Januar 2019, Goethegesellschaft Halle, Seit wann und warum spricht man von "deutschen Klassikern"? Eine Spurensuche, die nach Wien führt, vor 230 Jahren...

- 11. Juni 2018, Universität Eichstätt Daniel Fulda: Gedächtnisvortrag zum 250. Todestag Johann Joachim Winckelmanns: Winckelmann und die 'Deutschen Klassiker'. Ein Verhältnis von Nähe und Unabhängigkeit 23. November 2018, Venedig, Università Ca' Foscari Studientag: Illuminismo e Neoclassicismo: il caso Winckelmann (Gerardo Tocchini), Vortrag Daniel Fulda: "In classicis numerari". Winckelmann et l'attente d'un classicisme à venir à l'époque des Lumières allemandes

Publikationen

- Popularität des Kostbaren. G. A. Bürger und andere "deutsche Klassiker" im Verlag des Wiener Nachdruckers F. A. Schrämbl. In: Johannes Frimmel [u.a.] (Hg.): Im Zentrum: Das Buch. Forschungen, Projekte, Reflexionen am Zentrum für Buchwissenschaft. Eine Bilanz der ersten Jahre. Für Christine Haug. Wiesbaden: Harrassowitz 2022, S. 27-43.

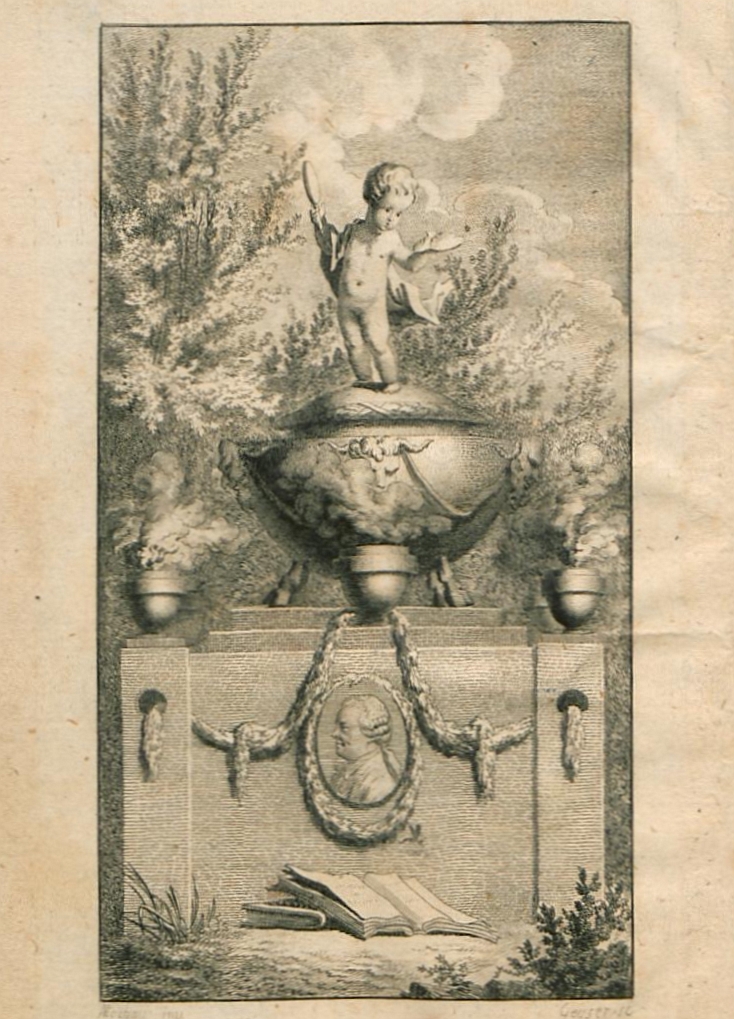

- Woran erkennt man einen Klassiker? Frontispize und Kupfertitel als Klassifizierungsinstrumente in Werkausgaben zeitgenössischer Autoren im 18. Jahrhundert. In: Oxford German Studies 51 (2022), S. 407-436. Link

- Klassiker - eine merkmalsunabhängige Wertzuschreibung. In: Paula Wojcik, u. a. (Hg.): Klassik als kulturelle Praxis. Funktional, intermedial, transkulturell. Berlin/Boston: De Gruyter 2019 (spectrum Literaturwissenschaft / spectrum Literature. 62), S. 73-108.